東京農業大学稲花小学校 杉原校長に聞く

「体験型学習」を活かせる力を見る考査とは?

日時:2025年6月 場所:東京農業大学稲花小学校

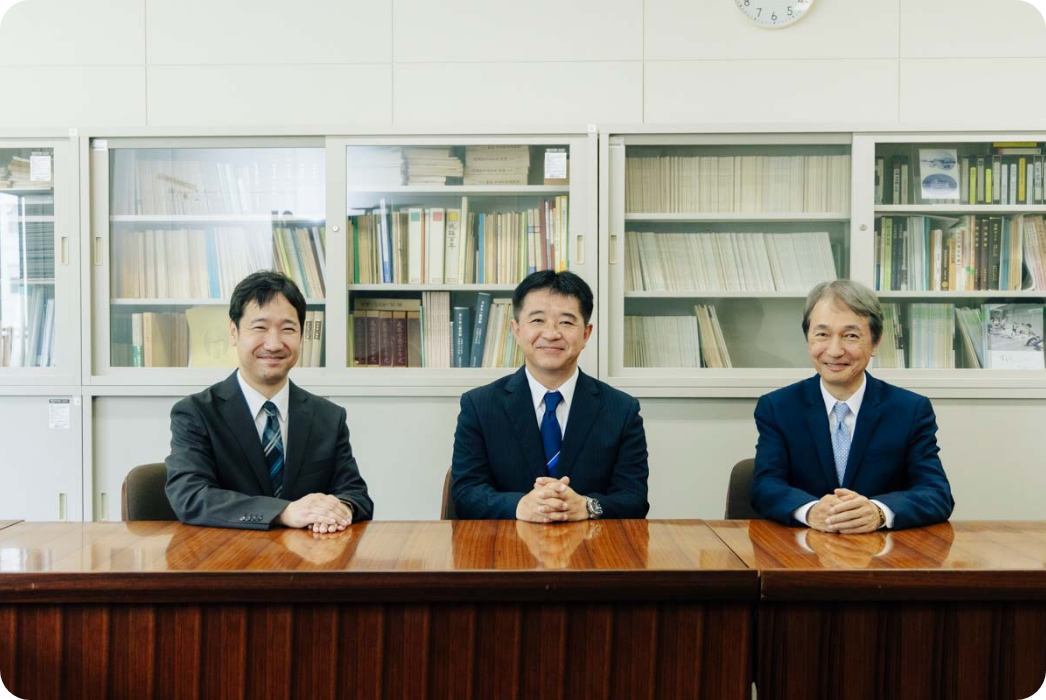

今回は、東京農業大学稲花小学校の杉原たまえ校長に、体験型学習を通じて育む力や、試験日選択制の理由、事前面接のポイントなどをジャック幼児教育研究所理事の大岡史直、ジャック成城教室長の吾孫子美砂、桜新町教室長の橋本恵利子が伺いました。

ゲスト

-

東京農業大学稲花小学校

校長 杉原 たまえ先生

聞き手

-

ジャック幼児教育研究所

理事 大岡 史直

-

ジャック成城教室

教室長 吾孫子 美砂

-

ジャック桜新町教室

教室長 橋本 恵利子

目次

1. 高倍率・人気校である要因は?

教室長:2019年開校以来、これだけの高倍率が続き人気校になっている理由について先生はどのようにお考えでしょうか。

杉原校長:まず本校のある世田谷区は、私立小学校への進学を目指すご家庭が多い地域であることが要因であると思います。そして、本校が大切にしている体験を重視した学びや、ネイティブスピーカーを講師とする毎日の英語学習、校舎内に設置されたアフタースクールなどいろいろな側面から評価をいただいているのではないかと思います。

教室長:小学校開校以来、この4月初めて卒業生が中学に進学されたと思います。71名中61名が東京農業大学第一高等学校中等部に内部進学をされたとお聞きしています。中等部の先生から内部生の皆様の様子についてどのようなお話しがありましたか。

杉原校長:本校を卒業した子どもたちは非常にコミュニケーション能力が高く、問いを立てる力、報告・発表する力、共感・協調性に秀でていると中等部の先生から聞いています。

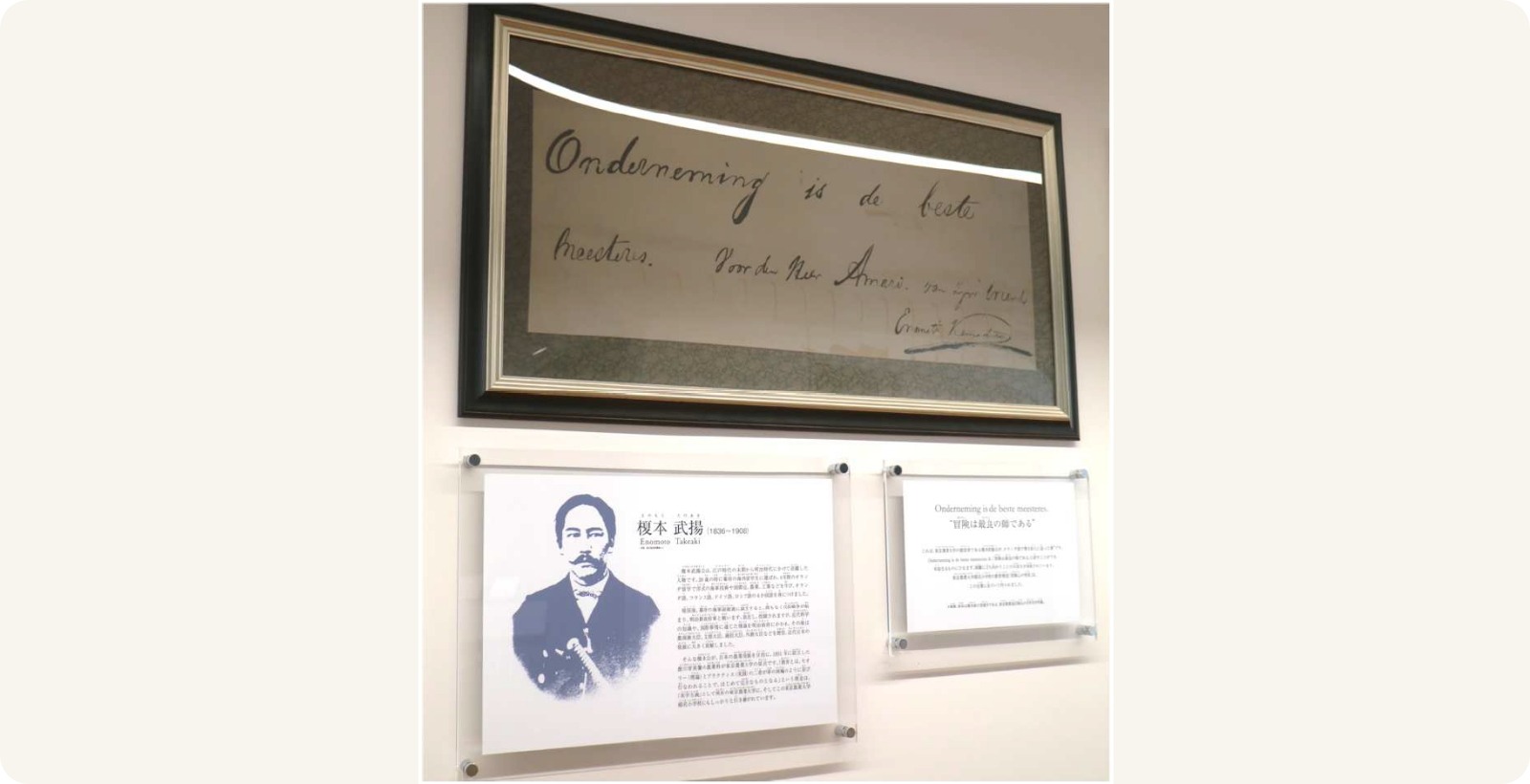

本校は、「冒険心の育成」を教育理念としています。それを具現化するため、教育方針として「3つの心と2つの力」の育成を掲げ、「10の能力」を教育指標として設定しています。これらが一体となった教育によって、どのような時代にあっても生きる力、世界的に活躍できるような可能性を育んでいます。実際に、そういう子どもたちが育って、中学へと進学してくれたと考えています。

大岡:内部進学にあたり内部生も一般入試と同じ学力試験を受けられたそうですが、何か課題は見つかりましたか。

杉原校長:私どもは中等部の校長と定期的にミーティングを行う中で、農大稲花小では「受験の準備はいらない」「基礎的な力をしっかり育もう」と確認をしてきました。その結果、受験スキルの不足という意味で、中学受験組と比較すれば、確かに若干の点数への影響はありました。しかし、内部進学生は、先程お伝えしたように、根本的な学ぶ姿勢をしっかり身につけた「伸びる力」のある子どもたちです。毎日の英語授業で、平均を大きく超える英語力があっても、1から学ぶ、謙虚な姿勢で臨んでいるようで、良いスタートがきれたのではないかと思っております。

2. 体験型学習が目指すものとは?

教室長:農大稲花小は、日常的に自分の興味がある世界を広げ、そして深く追求し、学習を深め、その成果を表現することを大切にされていると思います。また、東京農大や企業、卒業生の皆様と連携し、机上では知りえない体験型学習を多く取り入れられていますね。

杉原校長:まさに教科書からだけでは得られない学びを重視しています。とても意義が大きいと感じるのが、各分野の専門家から直接学べるということです。例えば、1年生のうちから農業や林業に携わる方に教えていただき、子どもたちは自分が見聞きしたものを自分の関心に沿ってレポートを書きます。何を学び、どう感じたのかを組み立てて文章化していくわけですね。このように体験しただけで終わらせず、その後も大事にすることで、傾聴力や表現力、文章力を育んでいきます。そして授業の中で今度は知識として定着させていきます。ですから先生が最初に知識を授けるような授業ではないということですね。そして、1年生の田植えの経験が2年生の水田の生き物観察につながるようになど学年を超えた学びが生まれる工夫もしています。子どもたちは体験型学習を繰り返すことで、一連の力を身につけていきます。また、教えていただいた方に感謝の気持ちを込めてお手紙も書きます。学ばせていただいただけではなく、感謝の気持ちや得られたものを伝えることでお戻ししていく。まさに心をつないでいくコミュニケーションも大事にしています。

大岡:給食の時間を食育の一環と位置付けられているようですね。

杉原校長:子どもたちにとって身近な食を通じて、多面的な学びにつなげています。例えば、その地域でなぜ食べ続けられてきたのか、どう食べ続けてきたのかというような食文化や、世界の食糧事情の理解などです。アレルギーなどの事情もあるので完食指導はしていません。ですが、フードロスは少ない方だと思います。それはきっと、農業の体験学習によって食べ物を大切にする気持ちや、食物の生産に関わる人々への感謝の気持ちが育まれているからですね。

3. 夏休みも宿題を出さない、その理由は?

大岡:基本的に夏休みも宿題を出さないそうですね。その本質的な理由をお聞かせください。

杉原校長:ぶら下がった課題があるとそれをやったら終わりというような、与えられたゴールがそこにあるみたいな形になってしまいます。学びには制限がありません。ただ、それは、ほっといて良いというのではありません。日頃からここまで学んだからという提出物はありますが、それを宿題とは言わないです。宿題を出さないのは、本校では家庭学習の範囲まで指示を出さないという意味合いです。ご家庭にお伝えしているのは、提出物をきちっとこなしながら、授業の予習と復習をセットで行ってくださいということです。学びの中心は学校ですが、その前後の部分はしっかりご家庭でフォローしていただきたいと考えています。

大岡:宿題がないことによって、学力の差が生まれることはないのでしょうか。

杉原校長:そうならないように、ある一定程度の課題は提出してもらいます。その課題がちゃんとできなかったら担任の先生からお知らせがいきます。そのあたりは普通の小学校と同じだと考えていただいて大丈夫です。

大岡:特に夏休みは、宿題がないと過ごし方に計画性が求められそうですね。

杉原校長:日頃から宿題を出していないので、夏休みの過ごし方をコントロールできるようになっているのではないかと思います。よくある夏休みの宿題の中で特に自由研究は、保護者の方の腕の見せどころになってしまいがちですよね。そうではなく、ご家族で夏休みだからできる新しい体験などを大事にしていただけると良いですね。

大岡:そうですね。決まっているものをするよりも、自分でやっていく方が大変ですね。

杉原校長:ですから、宿題はなくても、私は、逆にとことんやる、とことん調べる子たちが多くいると思っています。6年生の宮古島の農場実習に立ち会いましたが、観察力もですが、特に説明をする人たちが話してくれる内容に対しての質問の持ち方がすばらしいと思いました。相手が何を言おうとしているのかを読み取って、きちんと質問するコミュニケーション能力がある、これが学力というか、学ぶ力です。課題を持つ、問いを立てるっていうところがすごく育っていて、これは学びの中ですごく大事なことだと思います。問いは外からやって来ない、問いを自分の中から立ち上げるっていうことは、本当に大事なことで、この農場実習で小学校生活の集大成を見ることができました。

4. 入試日程が選択できる理由は?

大岡:入試日程を4日間の中から選べるようにしているのは、どのようなお考えからですか。

杉原校長:私どもは試験を受けてもらう側です。それなのに「この日です」というご提示はおかしいと感じていました。ですので、試験日選択制を導入し、受験生の皆様に寄り添いたいと考えています。ご家庭によっては志望校を1校に絞りきれない場合もあるかと思います。また、保護者の方の出身校を優先し、第2希望、第3希望で本校を選んでいただくこともあるでしょう。入試日程を選べるということは、ご家庭やお子様にとって良いチャンスにしていただけるのではないでしょうか。

大岡:農大稲花小のことをよく理解しているご家庭ならば、第3希望であろうがニュートラルな状態で合否を判断したいというお考えでしょうか。

杉原校長:学校として第3希望なのねというような考え方はしておりません。私立小学校は、それぞれ教育理念がしっかりあると思います。ですので、ご家庭と本校の教育理念が合っているかを一番大事にしていただきたいですね。

大岡:希望として通りにくい試験日はありますか。

杉原校長:年度によって異なりますね。

大岡:4日に分けて実施するということは、入試問題も別々のものを作らなければいけないですし、難易度の調整も大変ですよね。それでも、上回るメリットがあるということですね。

杉原校長:その通りです。入試は、お互いのマッチングができる唯一の場であると考えています。大事なお子様をお預かりするわけですから、そのための労力を惜しむということはありません。

5. ペーパーと行動観察、二本柱のポイントは?

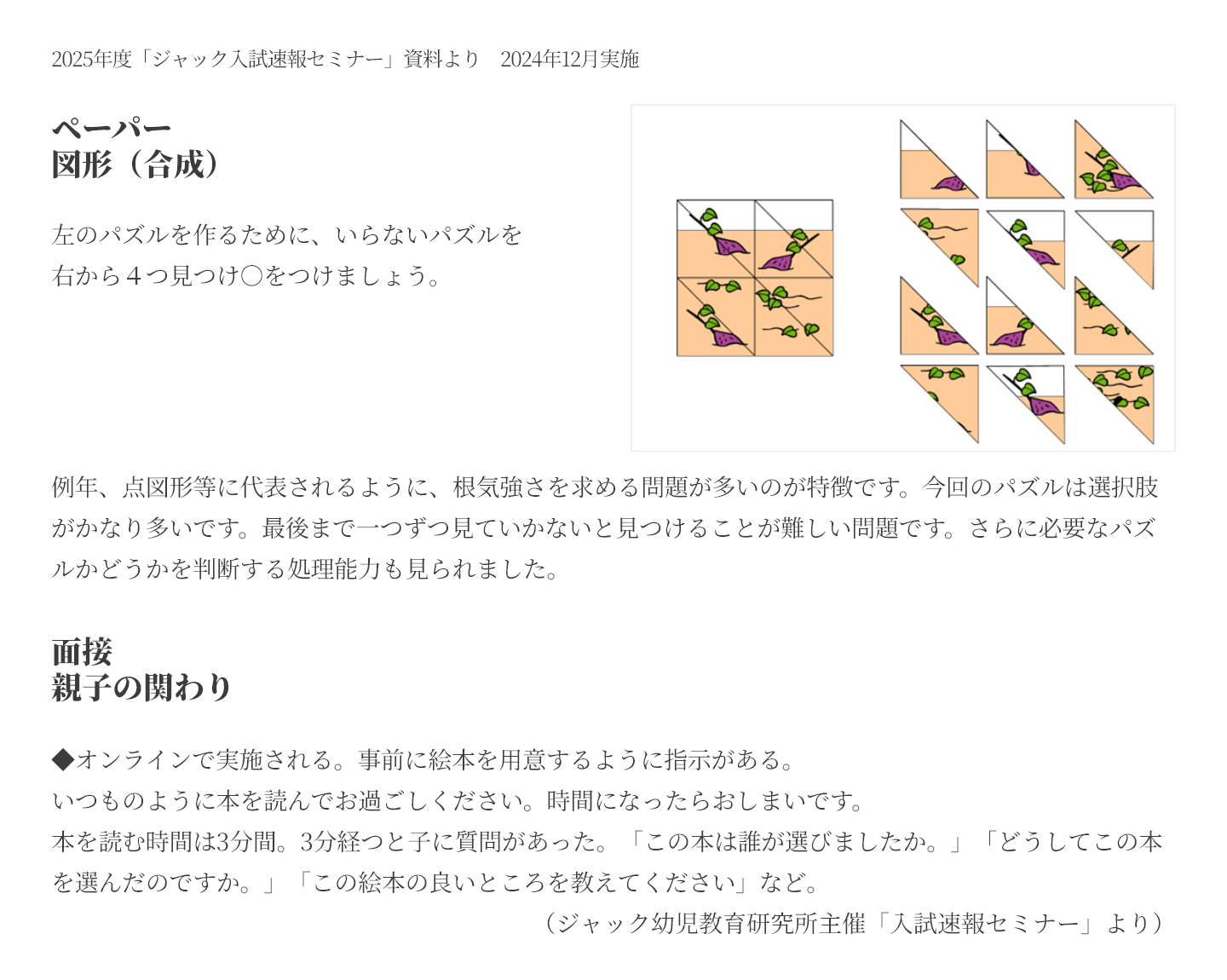

教室長:お子様の試験は、ペーパーと行動観察の二本柱かと思います。拝見すると例年出題される図形の問題や点図形などなかなかの難問と感じています。保護者の方も合格を目指してペーパー学習に多くの時間を割いておられ、中には頑張りすぎてしまう方も見受けられます。受験準備に関しての先生のお考えをお聞かせいただけますか。

杉原校長:一般的なペーパーや行動観察の準備をしていただければ、本校に特化した準備はいらないのではないかと考えています。それよりも、ご家庭でのあり方や教育方針をお考えいただきながら、かけがえのない親子の時間を大事にしていただければと思います。それが、本校の体験を学びにつなげて定着させていくという考え方や、「3つの心と2つの力」に結びつくのではないでしょうか。そのような過程や時間は点数では評価できないところですが、面接などでご判断させていただけたらと考えております。

大岡:ご家庭でのあり方が大切だということですね。ただやはり、ペーパーが他校と比較しても易しいわけではないですよね。

杉原校長:試験ですから、合格だけでなく不合格も出さなければなりません。学校としてつらいところですが、選考ができるようなペーパー問題としています。小学校受験は通過点に過ぎないですし、いつでも挽回できます。お子様を追い込むことがあってはいけないと思っています。試験日よりも先に焦点を定めていただき、人を育てるということに親としてしっかり向き合っていただけたらと思います。

2025年度 東京農業大学稲花小学校 特徴的な入試問題(ジャック調べ)

6. オンライン面接のポイントは?

教室長:親子の事前面接ですが、Zoomで実施された初めての学校かと思います。これだけの高倍率で受験人数も多く、面接に割く学校側の時間も膨大かと思います。どのような体制を取られていますか。

杉原校長:校長、副校長の場合は1人、教諭は2人で面接官を務めるようにしています。

大岡:大体、質問内容は同じですか。

杉原校長:有利不利のないよう、同じにしています。

大岡:対面とZoomでは、どのような違いを感じられますか。

杉原校長:対面の方が、保護者の方が動揺されているようであればお声がけをするなど細やかな配慮ができると思います。ですが組数の関係もありますし、小さいお子様は初めての場所で質問をされると緊張してしまいますよね。Zoomの方が素に近いお子様を見せていただけるように思います。

大岡:そのような配慮もあってなのですね。面接では、どのようなことを確認したいと思われていますか。

杉原校長:小学校の6年間は子どもたちが大きく成長を遂げる時期ですから、つらいものになってほしくありません。ですからご家庭の本当に素のままの姿や、お考えを知りたいと考えています。本校がWEBなどでお伝えしている「農大稲花小が求める子ども及び保護者像」に寄り添ってくださるのはすごく大事なことですが、合わないものに寄り添う必要はないのです。願書を書くところからご家庭での教育の問い直しの機会にしていただいて、やっぱり違う、難しいというご判断があっていいと思います。

教室長:ペーパー、行動観察、面接、そして願書、この4つで合否の判断を決めていらっしゃると思います。まずペーパーで順位を決め、その後、行動観察や面接などの結果が加味されるのでしょうか。また、トータルのご判断でしょうか。

杉原校長:どこかに特別比重を置くのではなく、トータルの判断になります。

大岡:行動観察では、リーダーシップや協調性、考える力などいろいろな観点がありますよね。どのようなことを大切にされていますか。

杉原校長:リーダーシップは、集団の生活の中で養われていく側面かと思います。小さいときのリーダーシップは、時には演技に見えてしまうこともあります。私たちが大事にしているのはパフォーマンスではなくて、人を大切にする心や、共感・協調性、そして何よりも自分の身の回りのことがきちっとできるかです。

大岡:それは入学後に求められる力であるということでもありますか。

杉原校長:そうですね。お話ししたように入学後は実習が多く、稲作の勉強では田植えと稲刈りの間に座学の授業もあれば、田んぼに行って生き物を観察するような授業もあります。本校の近くの畑に枝豆を植えたら、観察に何度も出かけ、間引きをし、販売までチャレンジします。ですから体力も必要ですし、世田谷の狭い道を歩いていくので、きちっと列をつくって安全に配慮できるような協調性や危険を察知する力も求められます。また1年生から1コマ40分で7時間授業を行いますので、集中力を維持して座っていられる力も大事になってきます。入試の行動観察は本当に短い時間ですので、十分に見られないかもしれません。ですが、保護者の方はお子様のことをよく把握していらっしゃると思うので、本校での学びがきちっとできるかについてもご判断いただきたいと思います。

大岡:ところで月齢考慮はされていますか。

杉原校長:定義が難しいですが、昨年度の入試ではその日の若い受験番号を3月生まれのお子様にしました。つまり早い時間帯が3月生まれのお子様で、遅い時間帯が4月生まれのお子様ということですね。

大岡:4日間に分けて試験を行って成績を出してみると、月齢による差はありますか。

杉原校長:多少の差はありますが、概ねバランスが取れていると認識しています。

大岡:歩留りについてはどのようにお考えですか。

杉原先生:年度によって歩留りは変わります。辞退された方については、より良いマッチングがあったのだと私は受け止めています。入試は、ご家庭と本校のキャッチボールです。学校選びから出願、実際に受験していただくまでは保護者の方にボールがあります。合否を出すタイミングで初めてボールが本校に動きますが、合格の連絡と共に保護者の方にボールをお渡しします。つまり、本校は選ばれる側面が多いということですね。

7. 稲花の風通しの良さとは?

大岡:御校は風通しがいいですね。校長先生の部屋も職員室もオープンな印象です。

杉原校長:いつでも見守られているという安心感を子どもたちに与えられたらと考えています。ですから、基本的に隠すようなことはありません。情報発信についても同様です。

学校自体が安心できる設計になっていますし、子どもたちの様子は担任だけでなくみんなで見守りたいという考えがあります。どうしても担任だけでは子どもの変化に気付けないこともあるからです。私も毎朝正門に立って、子どもたちが元気に通学している姿を見守っています。

教室長:一方で、学校行事が少ないこともあり入学してから保護者と先生が実際に会ってお話しする機会が少ないようにも感じます。何か先生にお伝えしたい時や相談したい時はどのようにされていますか。

杉原校長:本校では連絡帳がなく、メールなどWEBを活用しています。伝聞による間違いがありませんし、解釈の違いも生まれにくいと思います。もちろん、必要に応じて面談も行っています。また、学校行事が少ないということについては、それよりも子どもたちの体験型学習の時間を優先したいという考えです。

大岡・教室長:よく分かりました。本日はありがとうございました。

対談を終えて

「農大稲花小の魅力は『謙虚さと潔さ』東京農業大学稲花小学校 杉原先生」

この四月、東京農業大学稲花小学校の一期生が系列校の農大第一中学に進学した。そして初代校長 夏秋啓子先生から杉原たまえ先生にバトンが繋がれた。慶應・早稲田・青山学院・学習院・立教などの一貫校と比べて知名度は高いとは言えない。しかし農大稲花小は開校以来右肩上がりに志願者が増え、昨年度は995人。合格者を94名出しているので倍率は10倍を超える。その魅力に迫ることが対談の目的だ。冒頭、この高倍率の理由はどのようにお考えですかとお聞きすると、日頃の先生方の努力の話しではなく「小学校受験をお考えのご家庭がたくさんいるこの立地でしょうか」とあくまでも謙虚。入試においても農大稲花小は入試日を指定するのではなく、11月1~4日の中から入試希望日をご家庭が選ぶことができる極めて珍しい学校だ。

次に、今年の卒業生は2月1日に外部の受験者と一緒に受験した話に及んだ。71名中61名が推薦で内部進学したが、「点数は差がありました」と恥じることも隠すこともなく話された。その理由は3つ。まず1つは英語力 毎日の英語の授業があることで、単に楽しく親しむだけなく、話して伝えられる英語を6年間でしっかり身に付けることが出来、中学から入学する生徒たちに比べてアドバンテージが持てていること。2つ目は、自分の興味の世界を広げ、学習を深め調べ学習をし、自分の考えをレポートにまとめられる力がついていること。3つ目は、日々の学習を丁寧に積み重ねていることをお話しされていた。

農大稲花小では、日々の決まった宿題は英語、夏休みであっても多く課題が出されているわけではない。課題が課せられればもちろん子供は取り組むが、あえてその形を取らず子供の自主性を重んじ、自身が足りないと思う課題があれば自主的に学習する、自分が気になっているものがあれば、自ら学習を深めるというスタイルを低学年から取っている。自ら学ぶ楽しさを知っている子ども達ならば、受験組との差がなくなると考えているのだ。

午後六時に対談が終わり、その後、学校見学をさせていただいたが、食育だけではなく食文化まで学ぶ給食。今までの規制にとらわれない屋上プールの設置、各階にある四季を感じるテラスなど校内いたるところに斬新で細かな工夫が施され、先生方の妥協しないこだわりを感じた。また、担任だけで生徒を見るのではなく全ての職員で生徒をみるために職員室も校長室もガラス張りになっていた。私も廊下から職員室を覗くと副校長以外は誰もいなかった。不思議に思いお聞きすると、先生にゆとりがないと継続的によい授業に繋がらないから管理職以外の先生は四時半には帰宅するとのこと。「言うは易し、行うは難し」弊社にはとても真似できない潔さを感じた。(ジャック理事 大岡史直)

東京農業大学稲花小学校

2019年創立の私立男女共学小学校。隣接する1891年創立の東京農業大学 世田谷キャンパスには生き物や食、環境といった身近なテーマを専門的に追究する研究設備が多数あり、それらを活用した多様な体験型学習を実施。そして「10の能力」の育成を促進し、考える力と学びの基礎力の向上を目指しています。

- 住 所:

- 〒156-0053 東京都世田谷区桜三丁目33番1号 Google map

- アクセス:

- 小田急線「経堂駅」または東急世田谷線「上町駅」 徒歩約15分

小田急バス・東急バス「農大前」 徒歩約5分

小田急線「千歳船橋」「祖師ヶ谷大蔵」「成城学園前」、東急田園都市線「用賀」「三軒茶屋」「渋谷」等からの路線バス利用「農大前」下車徒歩5分

最新記事

-

東京女学館小学校 盛永校長に聞く

学びへの理解と適性を見る考査とは?

-

成蹊小学校 荻野校長に聞く

「子どもを鍛える学校」が求めるご家庭とは?

-

早稲田実業学校初等部 菱山校長に聞く

「三敬主義」につながる入学試験とは?

-

聖心女子学院初等科 藤原校長・中塩副校長に聞く

「良く生きる」を大切にする聖心の考査とは?

-

東京農業大学稲花小学校 杉原校長に聞く

「体験型学習」を活かせる力を見る考査とは?

-

洗足学園小学校 田中校長に聞く

面接をなくし行動観察を2回行う狙いは?

-

東洋英和女学院小学部 𠮷田小学部長に聞く

「公平性」を求めた入試の変更点は?

-

立教小学校 田代学校長に聞く

「お子様を丁寧に見る」考査とは

-

暁星小学校 吉川学校長に聞く

「鍛える教育」の入り口、入試のポイントは?

-

学習院初等科 梅本科長に聞く

初の女性科長が導く「変わらぬ理念と新しい歩み」とは