早稲田実業学校初等部 菱山校長に聞く

「三敬主義」につながる入学試験とは?

日時:2025年7月開催 場所:早稲田実業学校初等部

今回は、早稲田実業学校初等部の菱山和広校長に、校是「去華就実」と校訓「三敬主義」について、「手先を使う」重要性や親子面接のポイントなどをジャック幼児教育研究所理事の吉岡俊樹と国立教室長、吉祥寺教室長、目白駅前教室長が伺いました。

ゲスト

-

早稲田実業学校初等部

校長 菱山 和広先生

聞き手

-

ジャック幼児教育研究所

理事 吉岡 俊樹

-

ジャック国立教室長

教室長 松村 美樹

-

ジャック吉祥寺教室長

教室長 吉岡 万寿弥

-

ジャック目白駅前教室

教室長 渡辺 純代

目次

1. 「早稲田実業らしさ」とは?

理事:校長先生は、早稲田実業のご出身と伺っています。

菱山校長:高等部に3年間在籍しました。私にとっては母校となります。

理事:校長先生が実感されている「早実らしさ」をお聞かせいただけますか。

菱山校長:私が通っていた頃は、早稲田実業という名前の通り商家の息子さんが多くて、個性的なメンバーが多かったですね。普段は趣味に没頭して全く勉強をしていないような友人が試験ではすごく良い成績を収めたり、野球部で毎日練習に励みながらも学業優秀だったりと、本当に多種多様な個性が集まっていたと思います。

創立100周年を機に国分寺へキャンパスを移し、翌年に女子生徒を受け入れたことで、私の在学中とは雰囲気が大きく変わりました。ですが、今も、当時で言えば「バンカラ気質」というか、人間味があって、仲間を厚く思いやり、何ごとにもまっすぐ向きあう学内の空気を感じますし、勉強はもちろんのこと、スポーツなど何かやりたいことに全力で打ち込む児童・生徒が多くいます。ひとりで、勉学とプラスαのどちらにもベストを尽くす、そういった個性豊かな子どもたちが一つの教室、同じ学年で切磋琢磨しながら成長していく。この伝統は不思議とキャンパスを移転しても、男女共学になっても、初等部ができた後も受け継がれています。そして校風を表すならば、やはり「文武両道」になると思います。

教室長:創立以来、教育方針を大切にされていますね。

菱山校長:そうですね。本校では、校是「去華就実」と校訓「三敬主義」という2本の柱を掲げています。

教室長:校長先生は中等部・高等部でも指導なさっていたそうですが、初等部から中等部に進学した生徒と、中等部から入学した生徒との違いを感じることはありますか。

菱山校長:初等部では「去華就実」「三敬主義」の精神を6年間じっくりと、日々の実体験を通じて学びますので、中等部に進学する頃には、それを体現した姿に成長していますね。

教室長:ぜひ詳しく教えてください。

菱山校長:まず、「去華就実」は「華やかなものを去り、実に就く」ということです。学校全体として、地味かもしれないけど本当のものを獲得できるように行事も組まれています。例えば1年生から6年生までが取り組む「学習発表会」は、一般的に言われる学芸会とは違います。学芸会は華やかな衣装を着たり大道具・小道具を作ったりしますが、本校の学習発表会にはそういうものはなく、1年間の学習の成果を「言葉の力」だけで表現します。一見地味に映るかもしれませんが、本質的な学びの成果を示す素晴らしい機会になっています。また、「宿泊体験学習」は旅行ではなく学習と位置づけ、「関ヶ原の戦いについて勉強して、実際に関ヶ原に行ってみる」など、教科書で学んだことを実際に体験できるようにと計画されています。

次に、「三敬主義」とは「他を敬し、己を敬し、事物を敬す」ということです。一つ目の「他を敬しなさい」で言えば、お父さんやお母さん、学校の先生、おじいちゃんやおばあちゃん、そういった周りの人に感謝する気持ちを強く持っている子どもが本校にはとても多いと思います。朝、私が正門に立って子どもたちを迎えていると、「校長先生、昨日は一緒に給食を食べてくれてありがとうございました」などと声をかけてくれる子がいます。誰かに「言いなさい」と言われたわけでもないのに、自分の言葉で伝えられるのは素晴らしいことだと思います。そういう感謝の気持ちが育まれるのが「三敬主義」の良さですね。

教室長:校長先生は説明会で「世代を担うタフなリーダーを育てる」とおっしゃっていましたが、どのように「三敬主義」とリンクするのでしょうか。

菱山校長:我々が理想とする「タフなリーダー」とは、決して自分本位なリーダーではありません。周りへの気配りを忘れず、自分が模範となって人々を導くことができるリーダーです。社会に出て活躍している同級生や先輩後輩を見ていても、礎に「三敬主義」があると感じます。

2. 国際教育にかける想いは?

教室長:年々、国際教育が充実されているように思います。

菱山校長:2016年にイギリスの名門パブリックスクールであるラグビー校と提携を結び、翌年から中学3年生2名を対象とした2年間の留学プログラムを開始しました(注)。その後、イギリスのスタムフォード校と提携するなど、中高生の正規留学制度を充実させています。また、夏・春休みを利用した様々な海外プログラムがあり、今年の夏は中高合わせて100名ほどの生徒が参加する予定です。初等部でも、1年生から6年生までが参加できる海外教育プログラムを用意しています。具体的には、低学年対象のハワイでの親子参加型プログラム、6年生対象のオーストラリアでのホームステイ、台湾の有名私立小学校との相互交流プログラム。さらに、本年度からは高学年を対象としたシンガポール・マレーシア研修も始まり、全プログラム合わせて70名以上の児童が参加する予定です。

(注)現在ラグビー校への留学期間は、中3夏から高1夏までの1年間となっています。

教室長:小中高のうちに海外を経験することは、子どもたちにどのような良い影響を与えるとお考えですか。

菱山校長:早稲田大学では学生たちに対し、4年間の在籍中に1回は海外留学を経験させるという早稲田ビジョンを掲げています。もちろん大学生になってからでも遅くはありませんが、できれば早いうちに1度海外を経験しておくと、その後の海外留学や国際交流への心理的ハードルを下げることができると思います。

海外教育プログラムに参加した子どもたちのレポートには、「英語はコミュニケーションのためのツールにすぎない」という気づきが書かれています。文法的な正しさにとらわれるよりも、まずは自分の思いを英語にしてみる大切さを学ぶわけですね。そして英語は実際大切だけれども、英語だけを学んでいても駄目で、日本の文化や歴史をきちんと勉強しなければいけないと理解するのです。これが一番大事だと思います。また、海外に行くことによって日本の文化や環境の良さ、生活しやすさに改めて気づけるのも良いですね。

3. 125周年を迎えるにあたり新しい取り組みは?

教室長:2026年に早稲田実業学校が創立125周年を迎えるにあたり、どのような取り組みが行われていますか。

菱山校長:キャンパスの整備を進めています。その一つが、2025年3月に完成した「125号館」で、初等部生から高等部生までが利用する新しいアクティブラーニングに特化した校舎です。「125号館」という名称は児童・生徒に公募し、投票が一番多かったものです。この「125」という数字は、創設者である大隈重信が生前に「人は摂生すれば125歳まで生きることができる」という「人生125歳説」を唱えていたことから、私たち早稲田グループにとってとても大切な数字です。

その他、子どもたちがくつろげるスペースの整備や、初等部の図書室のリニューアルを進めています。最近の図書室には寝転がって読書ができるスペースがあるようですが、本校も常識にとらわれない新しいコンセプトを検討しています。電子化が進む中でも、小学生には実際に本に触れて、ページをめくりながら物語の世界に入り込んだり、調べ物をしたりする体験が大切だと思います。なお、教育内容に関しては今までのものをより充実させていきたいと考えています。

4. 初等部で育む力、「手先を使う」重要性とは?

教室長:初等部生に身につけさせたい基礎力について教えてください。

菱山校長:まずは学習指導要領の内容、いわゆる基礎学力を確実に身につけさせること。例えば国語では、漢字の読み書きや読解力、そのうえで自分の気持ちや考えを言葉で表現できる発信力を育むことを目指しています。実際に学年を重ねるにつれて、自分の意見を堂々と発表したり、先頭に立って物事を進めることができる子どもが増えていきますね。また、英語は1年生から6年生まで全学年で、日本人英語教師とネイティブスピーカーによるチーム・ティーチングの授業を行っています。

私は現在も高校3年生の選択授業「Advanced Skills in English」という、今まで学んできた英語を使ってプレゼンやディベートをする授業を教えていますが、初等部出身の生徒は非常に良いパフォーマンスを見せてくれます。英語で堂々と自分の意見を発表できる姿は、まさに初等部が理想とする高等部生の姿だと思います。

教室長:御校では、創立当初から「手先を使う」ことを徹底されていると思います。昨今、怪我をするような道具は使わせないようにしようという風潮もあるようですが、御校ではどのようにお考えですか。

菱山校長:本校では、1年生から小刀を使って鉛筆を削って尖らせます。これは、心を込めて削ることを通じて自分が使うものを大切にする心を育むという、「三敬主義」の「事物を敬す」につながります。また、手先を使って何かをつくることは、脳に良い影響を与え、記憶に残りやすいと思います。そして、少し危険なことも経験する中で、自分自身の安全を管理する力も身につくでしょう。今後いつ災害が来るかも分かりませんし、電気がパタっと止まることもあり得えます。電気が止まったらお手上げでは困りますので、人間本来の持つ知恵や能力を発揮する術や、サバイバル的な実践を培うことも必要だと思います。

5. 生活巧緻性の観点は?

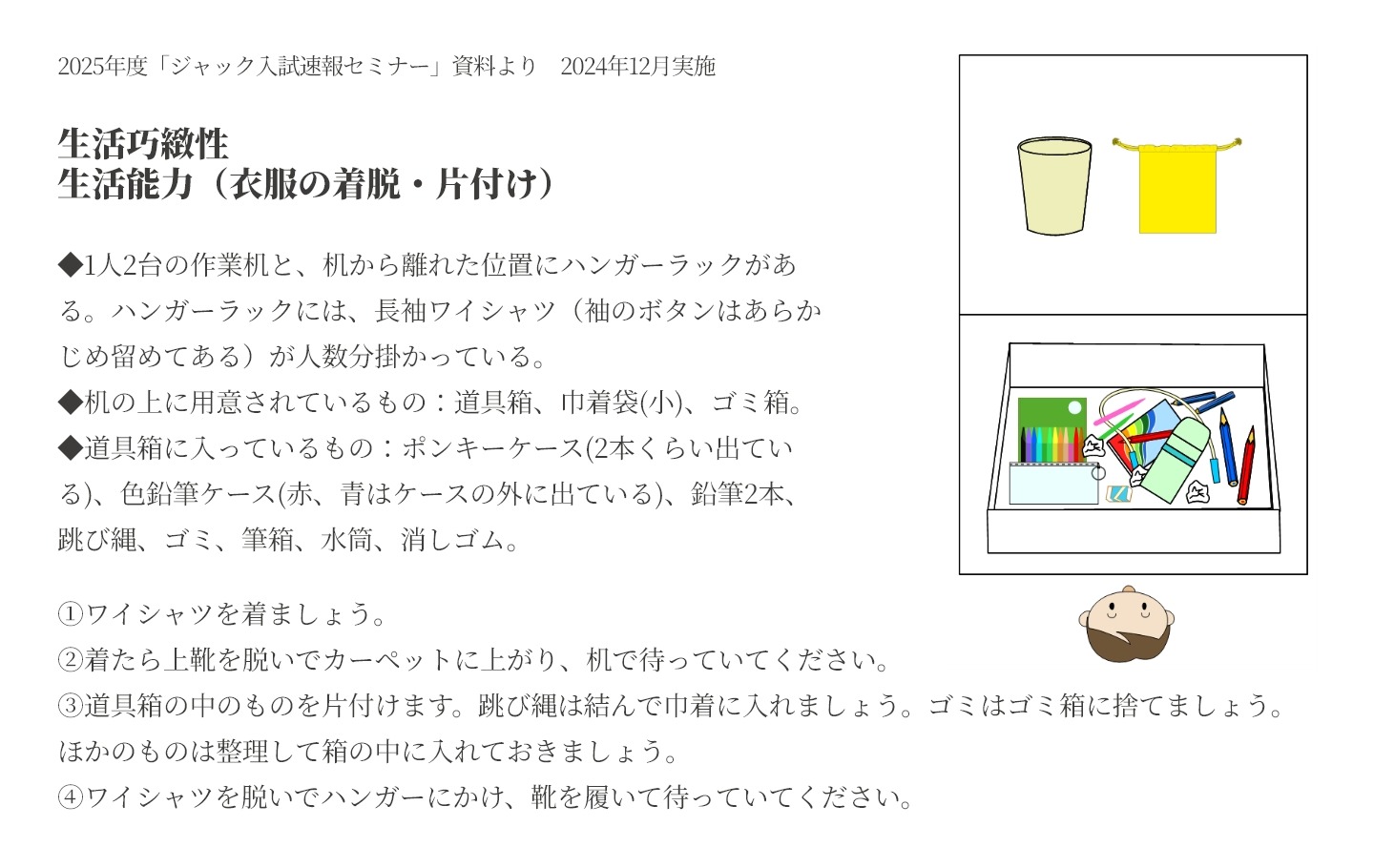

教室長:入試についてもお伺いします。1次試験がお子様の考査、2次試験が親子面接ですね。1次試験は、私どもの括りで「ペーパー・体操・行動観察・生活巧緻性・絵画製作」と多岐に渡る課題が出されます。学校説明会で、入試では「生活、運動、認知、情緒、創造力」などをご覧になるとお聞きしましたが、「手先を使う」課題ではどのような点を重視されていますか。

菱山校長:必ずしも手先の器用さを見ているわけではありません。例えば、「ほうきとちりとり」を使うような課題の場合、器用に全部のゴミを取ればいいというわけではないですね。その道具の役割を理解しているか、正しく使えるか、そして道具を大切にできるか、などを見ています。

理事:まさに「事物を敬す」ですね。道具を大切にできるかは一連の動きの中で分かりますよね。いくら上手に使えても、乱暴に扱っている姿は気になります。

菱山校長:また、早くできたら良いということではなく、「丁寧に」というのがポイントです。ただ、入学後は集団生活の中である程度時間内に行うことが求められますので、時間制限がある中でできることも必要ですね。

教室長:ペーパーテストの点数は取れているけれど、「三敬主義」に合わないのではないかと感じられるお子様は難しいでしょうか。

菱山校長:心の部分は大事ですよね。効率だけを追い求めるのではなく、心を込めて取り組む姿勢を重視しています。これは学校の勉強でも同じです。一つひとつ丁寧に字を書いたり、計算をしたり、絵を描いたり、作品をつくったり……そういう積み重ねですね。入学試験で丁寧に、気持ちを込めて取り組めるお子様は、本校の教育に合っていると言えるかもしれません。

6. 「心と知と体の栄養」が大切?

教室長:保護者の方は、過去の入試問題の練習を熱心にされる傾向があります。

菱山校長:本校の入試問題は、私たちが大切にしている力を見極めるため、様々な工夫を凝らして作成されています。入試のためだけでなく、過去の問題が解けるようになることは、お子様の成長を表す一つの指針となるかもしれません。ぜひ、お子様の成長のためという気持ちも込めて、総合的に学んでいただければと思います。

教室長:受験準備においてもバランスが大切ですね。

菱山校長:「心と知と体」、このバランスがすごく大事だと思います。「ありがとう」と言える素直な心、困っている友達を見つけたら声をかけられる優しい心。それらに加えて、知識や健康な体も大切です。

教室長:総合力ということになりますか。

菱山校長:はい、大切なのは全体のバランスですね。知らないことを調べてみようという学ぶ意欲や好奇心も大事です。できなかったら簡単に諦めてしまうのではなく、どうすればできるようになるかを考えて自分で工夫してみる。「工夫」も大切なキーワードですね。親御さんが「こうすればいいよ」と全てを教えてしまうのではなく、お子様に考えさせ、工夫させることで、将来の生きる力につながると思います。時には子どもに、あえて苦労を経験させることも必要かもしれません。これもやはりバランスが大切で、まったくの放任主義でも困ります。

いずれにしても、我々は緊張感を持って入試に取り組んでいます。多くのご家庭が受験してくださいますので、当然のことではありますが公平性を重視して丁寧に評価を行っていますし、月齢によって不利がないようにしていますのでご安心ください。

2025年度 早稲田実業学校初等部 特徴的な入試問題(ジャック調べ)

毎年、学校生活を想定した問題が様々な角度から出題されます。

つまり、小学校生活で日常的に行う後始末や、準備、後片付けなど、学業以前に身に付けておいてほしいと学校側が考えることを出題にしています。

ご紹介するのは男子の二日目。文房具やごみが散らかった状態の机を片付けます。

ポンキーはケースに、鉛筆は筆箱に適切な入れ物に収めること。縄跳びの結び方。ごみは投げたくなるような形状をしており、丁寧にごみ箱に捨てるかを見られています。またこうした内容は、集団で行なわれていますから、他の子を待たせないために、決められた時間内に行うことも求められます。(ジャック幼児教育研究所主催「入試速報セミナー」より)

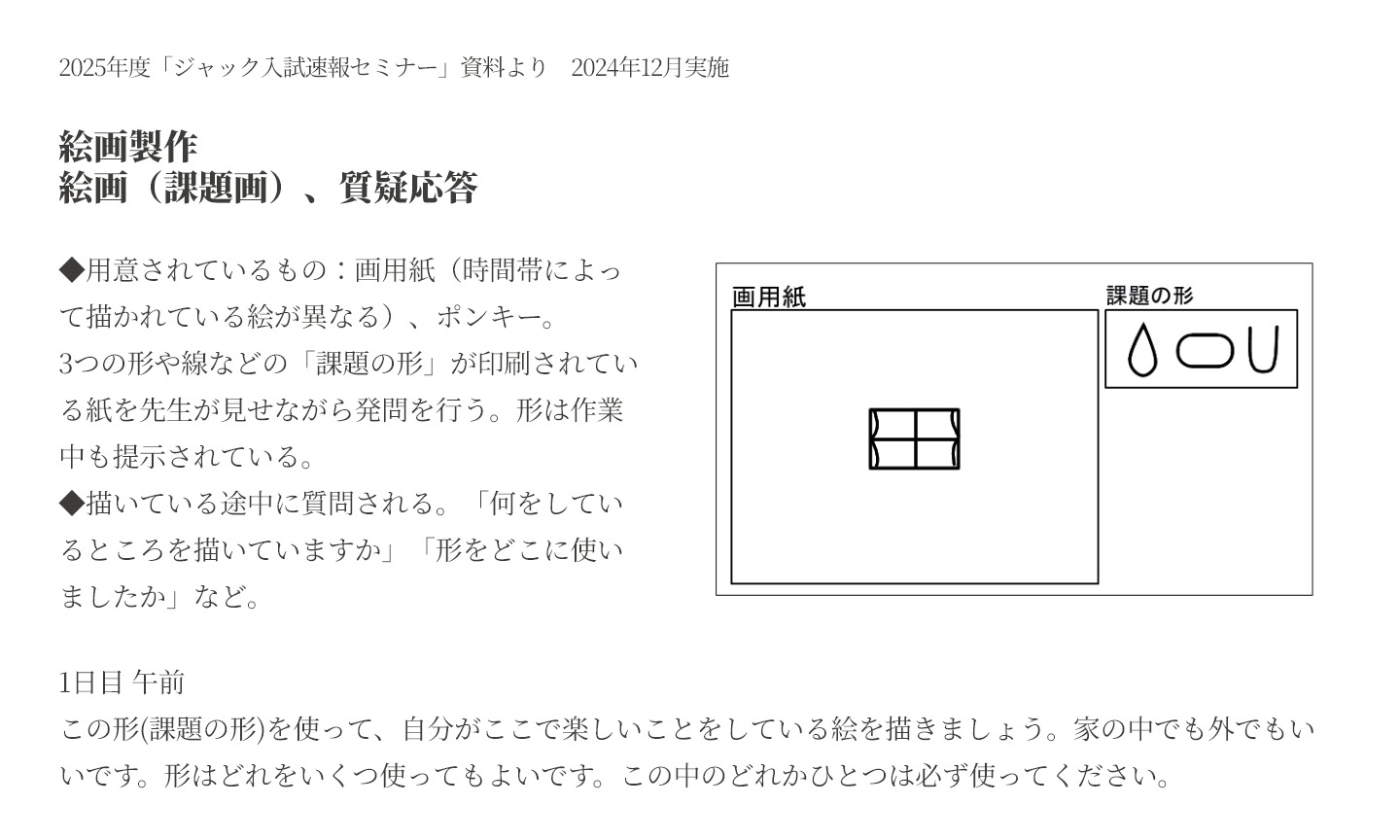

絵画製作テストは、画力や表現力だけでなく、指示理解、記憶力、工夫する意欲、道具への慣れなど多面的な能力が評価されます。作品に関する質問から言語発達や個性も推測できます。まずは画力や巧緻性が必要となるので、課題をもって絵を描く、製作するという経験を多く積むことが必要です。

早稲田実業の課題は「場所」と「形」の条件付きで、パターン化された絵にさせない工夫がされています。受験対策では、得意な絵のパターンを準備し、課題に応じて応用する方法もありますが、学校側も条件を工夫して対応していると思います。「自分を描く」条件は、自分の経験をどのように表現するのか見たいからです。これによって豊かな経験や、独自性のあるお子様を見い出そうとなさっているのだと思います。(ジャック幼児教育研究所主催「入試速報セミナー」より)

7. 特徴のある親子面接で見ているのは?

理事:御校の親子面接は、他校とは異なり独特だと感じます。多くの学校の親子面接では、父母の間にお子様は並んで座りますが、御校では、父母の間でも、お子様だけ一歩前に座るスタイルですね。このスタイルがひとつの方向性というか、校風を現わしているのかと。保護者とお子様が、お互いの顔を見ることができない状況で、お子様自身の発言力をご覧になっているように思います。また、答えているお子様だけでなく、その後ろにいる保護者の方の様子もご覧になっているのではないでしょうか。

菱山校長:教育の基本は家庭にあると考えています。お子様が安心して過ごすためには、ご家庭が安らげる場所であることが何よりも大切です。面接でのやり取りでは、表情や言葉の節々から、ご家庭の様子が伝わってきます。そのお子様がご家庭でどのように愛情を受けて育ってきたのか、これまでの5年間を知るための貴重な時間だと捉えています。

決して5歳のお子様に立派な発言を求めているわけではありません。保護者様の顔色を伺うのではなく、自分の言葉で話そうとする自立心を見ています。

理事:お子様への質問が多い一方で、保護者の方への質問では、ご家庭の考え方が学校の教育方針と合っているかを確認されているのでしょうか。保護者の方の中には、面接の形式から「子ども本人を重視している」と捉える方もいますが、私たちはそうではないとお伝えしています。

菱山校長:本校には独自の教育方針ありますので、それをご理解いただけるかが最も重要であると思います。

理事:様々な学校の先生から、入学後の「ミスマッチ」が課題であると伺います。せっかく入学試験を経て入学されても、ご家庭と学校の教育方針が合わなければ、双方がお困りになるでしょうし、何よりお子様がかわいそうですね。

菱山校長:そういった意味で、親子面接は非常に大切ですね。

教室長:入学前のご家庭では、どのようなことを大事にしてほしいとお考えですか。

菱山校長:ぜひ、親子で一緒に何かを体験する機会や対話する時間を大事にしていただきたいと思います。キャンプや海外旅行といった特別なことでなくても、一緒にお料理をしたり、部屋を片付けたりといった日常的なことでいいのです。お子様の話をじっくりと聞き、保護者様はご自身の体験を語り聞かせる。そういった中で、お子様は健やかにバランスよく成長されると思います。そうすると、本校に入学しても戸惑うことなくスムーズに適応できるでしょう。

共働きのご家庭においては親子の時間を確保するのはなかなか難しいかもしれませんが、特に幼少期に親子の時間を大切にすると良い親子関係が育まれ、小学校高学年以降もしっかり対話ができるようになります。可能であれば、昔ながらのお子様への読み聞かせのような時間も必要ではないかなと思います。

8. メッセージ

教室長:これから受験なされる保護者の方に向けてメッセージをいただけますか。

菱山校長:小さなお子様は必ずしも大人の思うようには行動しないものです。イライラしてしまうこともあるかもしれませんが、なるべく長い目でお子様を温かく見守ってあげてください。お子様の伸び伸びとした発想を大切にして、良いところをたくさん見つけて、大いに褒めてほしいです。もちろん、命に関わる危険なことやお友達を傷つけるようなことをした時には、厳しく「叱る」必要があります。大人の気分で「怒る」のではなく、愛情を持って善悪の区別をきちんと教えてあげてください。その子の将来を見据えてメリハリのある躾をしていただけると良いと思います。

理事・教室長:本日はありがとうございました。

対談を終えて

「バンカラ」はもはや死語。ネットで調べるとそうなっていますが、早実ではまだ脈々と受け継がれていました。校舎が移っても、共学になっても、令和になっても。

母校愛に溢れた校長先生は数多くおられますが、菱山先生はその中でも印象的な存在でした。良い意味で、早稲田オタク(ご自身曰く、「体内には早稲田カラーである、えんじ色の血液が流れている」とのこと)。ご自身の早実生の経験も含めて、早稲田「実業」をどのように発展させていくかを考える根底には、常に受け継がれてきたバンカラ気質が影響しているとお見受けしました。

早実は私立小学校最高峰の一つでありながら、大手4塾が主催する「私立小教職員向けセミナー」に参加なさっています。入試の最新情報や私立小受験の動向を私塾から学ぼうとする姿は、現状に満足せず「やりたいことに全力を注ぐ」「新しいものを取り入れる」と言う早実の校風を体現していると感じます。

今回最も印象に残ったのは新校舎「125号館」のネーミング秘話。常識的には1号館、2号館と数えていくので、125棟目の建物という事になってしまい、意味が通りません。それを敢えてそう名付けたのは公募で最も多かったからとのことでしたが、125に込められた思いが強い証拠です。早実の生徒児童の心に創立者・大隈重信の考えが125年後も受け継がれているのは、真の伝統校だからこそ成し得ることでしょう。

(ジャック理事 吉岡俊樹)

早稲田実業学校初等部

1901年創立の早稲田実業学校が、2002年に開校した男女共学の初等部。系属校である早稲田大学までの一貫教育により、自主独立の気風にあふれ広く社会に貢献できる人間の土台を確立するため、子どもたちの多様な個性の芽や資質をしっかりと伸ばす教育を行っています。

- 住 所:

- 〒185-8506 東京都国分寺市本町1-2-1 Google map

- アクセス:

- JR国分寺駅・西武線国分寺駅 北口より徒歩7分

最新記事

-

東京女学館小学校 盛永校長に聞く

学びへの理解と適性を見る考査とは?

-

成蹊小学校 荻野校長に聞く

「子どもを鍛える学校」が求めるご家庭とは?

-

早稲田実業学校初等部 菱山校長に聞く

「三敬主義」につながる入学試験とは?

-

聖心女子学院初等科 藤原校長・中塩副校長に聞く

「良く生きる」を大切にする聖心の考査とは?

-

東京農業大学稲花小学校 杉原校長に聞く

「体験型学習」を活かせる力を見る考査とは?

-

洗足学園小学校 田中校長に聞く

面接をなくし行動観察を2回行う狙いは?

-

東洋英和女学院小学部 𠮷田小学部長に聞く

「公平性」を求めた入試の変更点は?

-

立教小学校 田代学校長に聞く

「お子様を丁寧に見る」考査とは

-

暁星小学校 吉川学校長に聞く

「鍛える教育」の入り口、入試のポイントは?

-

学習院初等科 梅本科長に聞く

初の女性科長が導く「変わらぬ理念と新しい歩み」とは