洗足学園小学校 田中校長に聞く

面接をなくし行動観察を2回行う狙いは?

日時:2025年4月開催 場所:洗足学園小学校

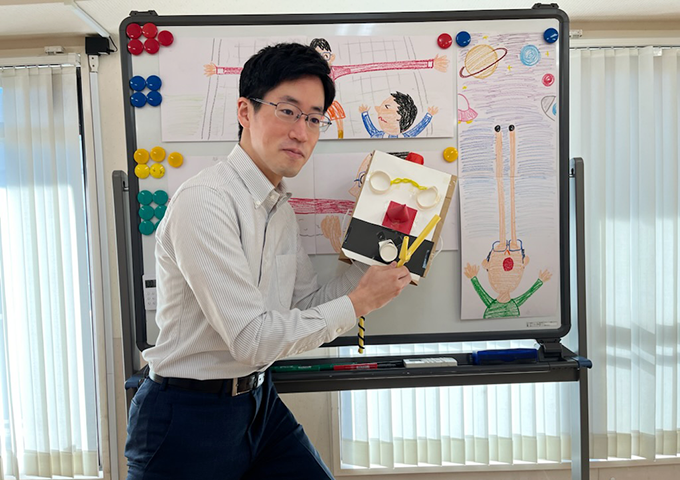

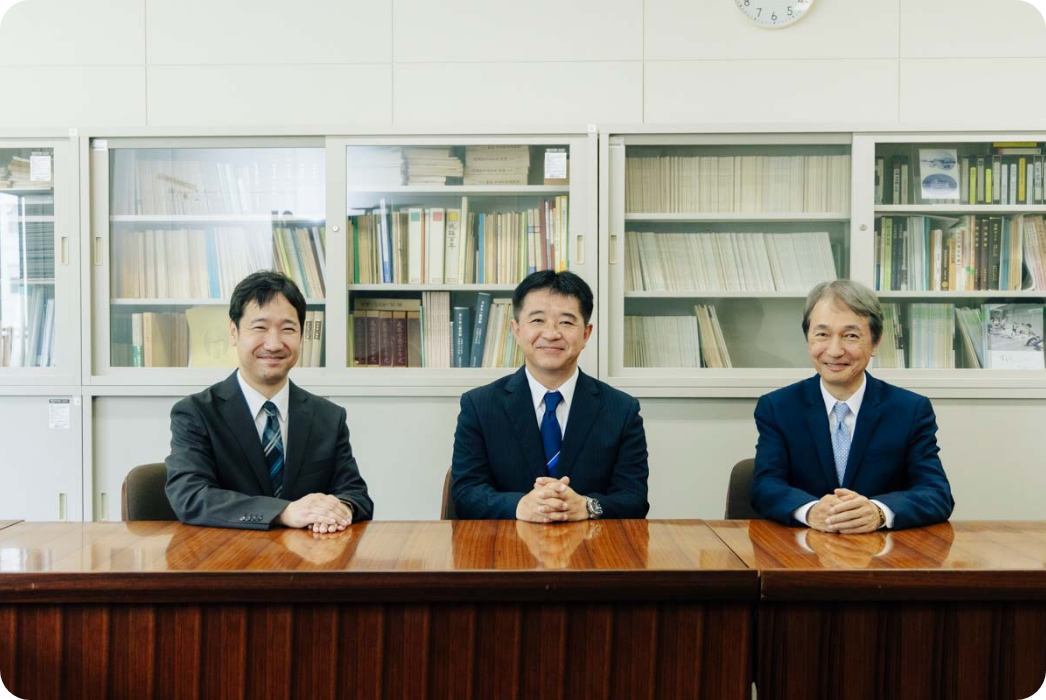

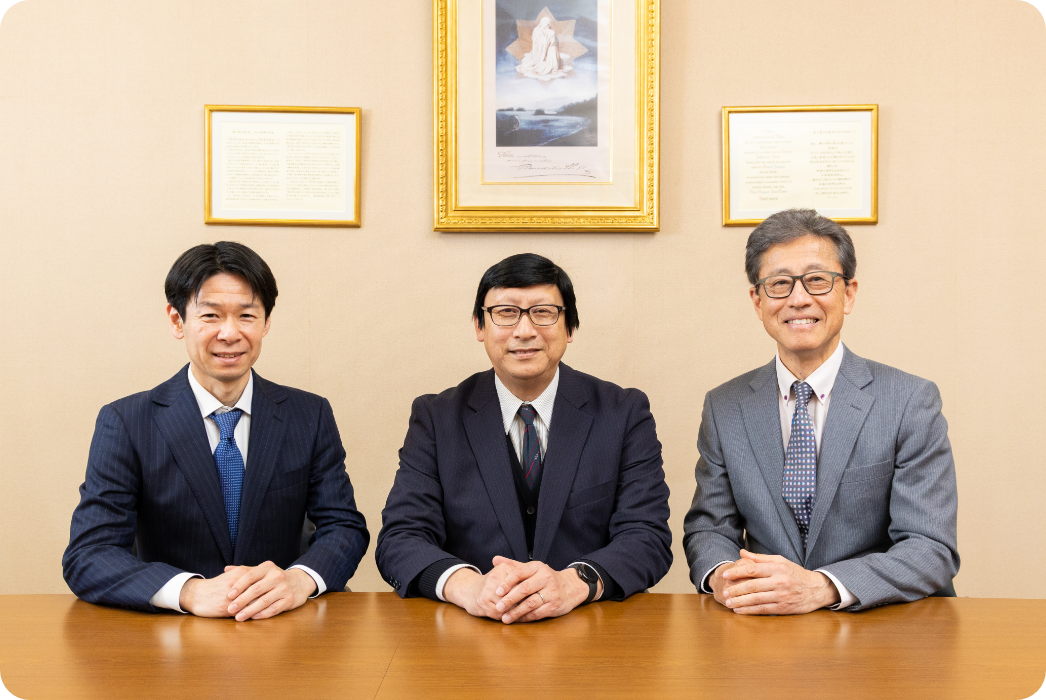

今回は、洗足学園小学校の田中友樹校長に中学受験に高い実績がある理由や、ICT教育などの学びの特徴、入学試験変更の狙いをジャック幼児教育研究所理事の大岡史直とジャック田園調布教室長の丸田由美子が伺いました。

ゲスト

-

洗足学園小学校

校長 田中 友樹先生

聞き手

-

ジャック幼児教育研究所

理事 大岡 史直

-

ジャック田園調布教室

教室長 丸田 由美子

1. 中学受験に高い実績がある理由は?

大岡:洗足学園小学校は、中学受験に高い実績があります。その理由についてどのようにお考えでしょうか。

田中校長:もともと中学受験を目指しているご家庭のお子様が入学されており、ご家庭やお子様の頑張りに尽きると考えています。学校としてもちろんサポートをしますが、特別な志望校対策のようなことは一切しておらず、それぞれのご家庭で塾なども利用しながら準備をされています。

学校が意識して取り組んでいるのは子どもたちの学びに向かう姿勢をつくることです。自分で考え行動できる、主体性が育まれる環境を整えることを心がけております。そして子どもたちが「頑張ってみよう」と思い、保護者の方を中心にしっかりとサポートする。その結果が中学受験の実績につながっているのではないでしょうか。つまり、学校の指導というよりも学校の環境がプラスに働いているように感じます。

大岡:男女共に中学受験をするということですよね。

田中校長:そうですね。女子も全員が他校を受験しています。女子は女子校である洗足学園中学校への内部入試が12月にありますが、非常に狭き門となっています。なお、内部入試の合格者は内部進学の権利を得たまま他校の受験が可能、つまり併願を認めているため、必然的に全員が2 月の中学受験に臨みます。

大岡:「男子は中学受験で、女子は洗足学園中学へ」というのは昔のイメージということですね。内部進学の権利を得たまま他校を受験できるのは珍しいですよね。

田中校長:学校選択の自由は、自分の可能性への挑戦をサポートするという学園の考えに基づくものだと思います。

大岡:中学受験をする意義をどのようにお考えですか。

田中校長:本校では「社会のリーダー」としての確かな礎を築くことを目指しています。その中で、中学受験は小学生にとって大切な挑戦の機会であると位置付けています。

中学受験は、中高で大学受験を目指すための土台づくりとしても意義があるだけでなく、子どもの将来にプラスの影響を与えるように思います。実際のところ、中学受験は大変ですよね。ですが子どもたちに成功体験を聞いてみると、自分で上手に時間を工夫して、勉強だけでなくスポーツや音楽を楽しみながら挑戦をしていることが分かります。自分で考えて動いているのです。

モデルのない、予測困難な激変する時代だからこそ、それくらいのスキルやメンタリティを鍛えておく必要があります。小学生の時に、スポーツでも芸術でも何でも良いですから、何か高い目標に向かって相当な努力をするという体験をさせる、そういう意味でも、中学受験は社会に出る前の大事な一つの試練であり、プラスが大きいのではないかと考えています。

大岡:志望校の選択が重要になると思いますが、どのような進路指導をされていますか。

田中校長:一番意識しているのは、「高偏差値」だけではない、将来を見据えた志望理由をしっかり持って受験に臨んでもらうことです。偏差値が高い学校に入ることだけが目標になってしまうと、合格した瞬間に目標が達成されて進学後に伸び悩むことがあります。そうではなく、小学生なりに、変わるかもしれませんが、将来こういうことをやってみたい、こういう中学校生活を送りたい、という願いを大切にしてほしいですね。

2. 洗足学園の学びの特徴とは?

丸田:洗足学園小学校が実践されている独自の学びについて教えてください。

田中校長:本校の学びのスローガンは、「好きから得意へ」です。学校の授業を通じて子どもたちが一つでも多く「好き」を増やせる環境を提供したいと考えています。そのため、検定教科書だけでなく独自のテキストやカリキュラムを用意したり、各教科のプロフェッショナルが子どもたちに特別な世界を見せてあげることを目的とした教科担任制を導入したりしています。

丸田:Apple Distinguished School(ADS)にも認定されていて、保護者の方にも「洗足学園小学校と言えばICT教育」というイメージが浸透しています。iPadを一人一台導入して授業に活用することで、どのような変化が生まれていますか。

田中校長:本校が掲げる「思考力」「コミュニケーション力」「チームワーク力」「創造力」の四つの力を育む教育は、ICTを活用することでより実践できると考えています。実際にiPadを導入したことで、授業のスタイルが一斉授業から協働学習へと転換しています。模造紙やカラーペンを使ったグループでの学びも大切ではありますが、どうしても準備や作業に時間がかかります。iPadを活用することで効率的にいつでも行うことができるようになりました。その分、時間の余裕が生まれ、体験学習など新しい経験をする機会を設けることができています。さらに本校では子どもたちの将来を見据え、デジタル・シティズンシップ教育を6年間かけて行います。我が校でのICT教育の成果は、まだまだこれから検証されるべきところも多いですが、資料作りを含めたプレゼンテーションやディベートなど、一段階進んだ中高が今取り組んでいる学びへの接続は上手くできているかなと思っています。

丸田:2023年に創設された「Base_C」も注目されていますね。

田中校長:もともと図書室だった空間を作り変えたのが「Base_C」です。子どもたちの知的好奇心を引き出すための種まきとして、本だけでなく様々なソフトを内蔵したPCやデジタル機材、STEAM教育に沿った楽しく科学、工学、数学、アートを学べる教材等に自由に触れることができます。

3. 入学考査のポイントは?

大岡:洗足学園小学校の考査形態には数年間で少しずつ変化が見られますね。特に2024年度入試からは、二次考査を親子面接から子どもの行動観察テストと保護者アンケートに変更されました。行動観察テストは、1次考査と併せて2回の実施ですね。その一番の理由は何でしょうか。

田中校長:一人ひとりのお子様を良く見て、ミスマッチを防ぎたいというのが一番の理由です。ご家庭の教育方針と本校の取り組みがずれてしまうと、お子様にとってプラスにならないと思います。面接をなくしたのは、どうしても日程や教員数などの問題で1組15分程しか時間が取れず、もう少しお聞きしてみたいと思うところで終わってしまうという課題感もあったためです。そこで、面接に代わる手段として行動観察を2回行うことにしたのです。

もともと行ってきた行動観察は、どちらかというと指示行動を見るものでした。それも必要ですが、まずは、お子様が友達と一緒に課題に取り組む時の姿勢をよく見せてもらいました。先ほどお話しした本校の協働学習では、コミュニケーション力やチーム力が求められます。そこで、行動観察の中にグループでゲームをやったり発表したりするような内容を加えて、お子様が本校のカリキュラムで楽しく学べるかどうかを見るようにしました。

大岡:お子様を良く見ることで、お子様の力と併せて、お子様を通してご家庭も見ようと舵を取ったということですか。

田中校長:はい、行動観察では、時間が経つにつれて素のお子様を見ることができます。その様子から、ご家庭の様子、ご家庭が大切にされていることも見えてくるように思います。

大岡:では、当面はこのスタイルを継続されるということでしょうか。

田中校長:このスタイルは悪くないと思っています。今は多くのご家庭に受験いただいているので行動観察を2回実施できていますが、少子化が進む中で受験者数を増やす努力をしながら、入試のあり方についても考えていく必要があると思います。

大岡:受験者数は多い方が良いということですよね。

田中校長:そうですね。受験者数は言葉を変えれば学校の認知度であり、数ある学校の中で魅力を感じて出願いただくわけですから学校評価の一つの指標であると考えています。

4. ペーパー試験のポイントは?

大岡:ペーパー試験についてお聞きします。例えば理科的常識や昔話の問題が入っていますが、「こういう問題ができるお子様は、将来伸びる」というお考えで問題を作成されるのでしょうか。

田中校長:入学していただくお子様に望んでいることの一つは、多様な経験を積んでいることです。「好きから得意へ」のその「好き」というのは、何かきっかけがあるわけです。そのきっかけをつかむには多様な経験が不可欠です。ですので、理科的なことも聞いてみたいし、本を読んでいるのか、どんな遊びをしているのかも知りたいという中で、色々な分野から満遍なく出題して多様な経験を積んでいるかが点数化されて分かるようなペーパーを作成しています。その結果、毎年、近しい出題内容となっています。難しい問題にし過ぎないというのも作問者に伝えているところです。

ペーパーで差がつくのは思考力なのですが、配点をそこだけ高くしているわけではありません。多様な経験を積んでいるお子様であれば、入学後に伸ばしていけると考えています。

2025年度 洗足学園小学校 特徴的な入試問題(ジャック調べ)

個人の能力が高くても、行動観察で集団生活上問題があると判断されてしまえば合格をいただけないでしょう。個人の能力を集団の中で生かせるレベルにまで、お子様の心が成長しているか、という事を見られていると思います。

お皿を作った後は「このお皿で何を食べたいのか」をみんなの前で発表します。発表するには他人の力を借りないで自力で物事をやっていこうとする心構え、自立心や自分の思いを伝える力が必要です。自分の考えを持っている、その考えを伝えられる語彙を持っている、相手を見て話せることが大切です。また、それができると、それぞれの個性も感じていただけるのではないでしょうか。

また、自分が発表するだけでなく、話をしている友達の話をしっかり聞く態度や、他の子の意見や気持ちなどに対してその通りと感じる共感性、また感情をコントロールする自制心が必要です。それができないと、自分のお皿をずっといじっていて、話半分となってしまうこともあるでしょう。

自分の考えを行動や言葉にする力が見られる、洗足らしいテストでした。

※別日の考査では、巧緻性(糊・折り紙・クービー・ちぎる)の課題の後に、質疑応答がありました。(ジャック幼児教育研究所主催「入試速報セミナー」より)

5. 合否の判断基準は?

大岡:ペーパー考査の後に、鉛筆のなぞり、クーピーを使った色の濃淡、蝶結びが必ず出題されますが、学校生活で必要な力であるから毎年出題されているのでしょうか。

田中校長:そうですね。基本的に必要なスキルの確認ですね。体操テストも同様です。体操テストは、運動機能検査で、授業で特別に配慮する必要があるのかを入学前にチェックするために実施しています。本当に確認程度なので、大体問題ないという判断になりますね。合格の決め手となるのは、やはり、筆記試験と行動観察のバランスです。

大岡:ペーパーは点数化がしやすいですが、行動観察は点数化が難しい面もあると思います。行動観察も点数化をしてペーパーとの総合点で合否を判断されるのでしょうか。

田中校長:行動観察の点数化は難しいと思います。ですので点数化はしていません。複数の試験官が行動観察を行い、そこで感じたことや気づいたことを記録して判定材料としています。

大岡:気になるお子様は、複数の先生がチェックされるということですね。では、ペーパーの成績が良くても、行動観察の結果によっては合格が難しいこともありますよね。

田中校長:そうですね。あくまでもイメージとしてですが、このペーパーなら7割の点数を取ってほしいという場合、まず7割以上できているグループのお子様について行動観察の結果を見ていきます。ペーパーの点数は取れているけれど、行動観察の結果から入学後に本人が苦労したり、周りのお子様への影響があるのでないかと思われる場合は難しいですね。次に、残っているお子様について行動観察の結果を見て、可能性を感じるお子様がいたときはペーパーを確認します。仮に点数が6割だった場合、その6割がどういった内容かを答案で確認するという流れです。そういう意味では、行動観察のウエイトは非常に高く、点数以上の重みを持っていますね。

大岡:行動観察は、大事な要素だと。もちろんペーパーは大事だけれど、同じぐらい行動観察に関心を寄せているので行動観察を2回されているということですね。

田中校長:そうですね。行動観察を2回行い、かなりお子様を見ることができると感じています。行動観察で評価が高いということは、伸びる可能性があるということだと思います。ペーパーはやった分だけ成果が出やすく、ある意味、入学後も伸びやすいです。ですが、行動観察は人間形成の部分なので時間がかかります。そこがしっかりしているということは、丁寧に子育てをしてきたご家庭でしょうし、色々な経験を積んでいるということでしょう。そういうお子様は、本校で楽しみながら力を伸ばしてくれると思います。

大岡:ありがとうございます。よくわかりました。ところで、月齢考慮はしていますか。

田中校長:入試問題のレベルを変えているわけではないので全く考慮はしていません。ですが、生まれ月順で3グループに分けて考査や合否判定を行うので、若干の月齢考慮になっているかもしれません。

大岡:お子様が同じぐらいの月齢の中で行動観察に臨むということですね。

田中校長:その中で、これくらいペーパーが取れていて行動観察がこれくらいであればやっていけるのではないかという判断をしています。極端に早生まれのお子様の合格率が下がるということは毎年ありません。

大岡:附属幼稚園からの小学校入学はどのような状況ですか。

田中校長:2025年度は、受験者数が26名で11名が洗足学園小学校に進学しました。

大岡:以前は内部試験を8月に行っていましたが、今は一般の方と一緒に試験をされているのですよね。

田中校長:はい。内部だけで8月に試験をしても、10月の一般入試で入ってくる子どもたちと比較し判断するのが難しいためです。変更した結果、内部の子どもたちの合格率が70%超と高く、優秀であることが分かりました。私は附属幼稚園の園長を2年ほど務めていたのですが、自由保育でありながら経験値を上げられる働きかけを大切にしている幼稚園で育つ力と、小学校が求める力の親和性があるのではないかと思います。

大岡:お兄様やお姉様が通っている場合、考慮はありますか。

田中校長:基本的には兄姉関係は考慮せず、試験の結果で判定しています。

6. 情報公開を大切にしている理由は?

丸田:本日のお話もですが、ホームページなどでも情報公開を大切にされている印象を受けます。どのような思いがおありですか。

田中校長:私は中高の教員をしていたので、初めは小学校受験が全くイメージできなかったのです。保護者の方も、幼児教室などで色々とお聞きになるのだと思いますが、分からないことも多いのではないでしょうか。入試の公平性や分かりやすさを意識するとともに、透明性という言い方は少し違うかもしれませんが、モヤモヤした部分があればスッキリさせたいという思いで、これからも公開できる情報は公開していきたいですね。

大岡・丸田:本日はありがとうございました。

対談を終えて

「『好きから得意へ』 未来社会のリーダーを育む 洗足学園小学校 田中先生」

洗足学園小学校が校舎を建て替えて24年。久しぶりに校門をくぐると、まず目に飛び込んできたのは地球を模しているのか、巨大な球体。子どもたちに世界に向かって羽ばたいていってほしいという願いを感じさせる。

この間、洗足学園小学校ではいろいろな取り組みをしてきた。例えば遊び。ロボットと遊べるブースや、国の名に触れるとその国の現在時刻と情報が即座に出てくるなど知育要素の詰まったゲームが楽しめたりするタッチパネルがあったり、人工芝の広いグラウンドがあったりして、休み時間ともなれば、それぞれが好きな場所で、自由に、思いきり遊ぶことができる。

近年、中学受験で顕著な実績を上げている件については、「個々の子どもたちの頑張りです」

と謙虚に述べられた一方で、スポーツ、音楽、芸術なども含め、自分の「好き」なことで小学生のうちから情熱を傾けるものを持つ事の必要性を語っておられた。また、「好きから得意へ」というフレーズも心に残った。多様な遊び場は、子どもたちにその「好き」を見つけてもらうための仕掛けのひとつであり、教科担任制もまた、それこそ「好き」を極めた専門性の高い教員の授業によって、その教科の真の面白さに気づいてもらうためと言えるだろう。

自立を促すことも大きなポイントだ。チャイムの無い洗足学園小学校では、子どもたちは時計を見つつ次にすべきことを判断して自ら動く。実際、先ほどまでグラウンドに溢れていた子どもたちはあっという間にいなくなり、気がつけば、体操の授業を待つ子どもたちの姿だけになっていた。

時代は変わり、子ども時代に与えられる学習をしっかりとし、社会人になったら与えられた仕事をこなしていれば、幸せな人生が約束される時代ではなくなった。「若い時の苦労は買ってでもせよ」というが我が子だけには苦労させたくないのが本音だ。「中学受験」という自分で目標設定できるハードルを越えることはこれからの人生に必ずやプラスになるであろう。未来を見据えた田中校長先生の力強い言葉と、休み時間に思いっきり頭と身体を動かし、チャイムが無くても時間がきたらさっと教室に戻っていくメリハリのある子どもたちの姿に、未来の「社会のリーダー」のたくましさを感じた。(ジャック理事 大岡史直)

洗足学園小学校

1949年創立の私立男女共学小学校。「社会のリーダーを育てる」という学びの目標を掲げ、授業や学校生活を通して一人ひとりに意識付けを行うとともに、リーダーに求められる要素を見定めた上での複数の施策とプログラムを導入し、卒業後の大きな成長につながる礎を築いています。

- 住 所:

- 〒213-8580 神奈川県川崎市高津区久本2-3-1 Google map

- アクセス:

- JR南武線 武蔵溝ノ口駅下車 徒歩8分

東急田園都市線・大井町線 溝の口駅下車 徒歩8分

最新記事

-

東京女学館小学校 盛永校長に聞く

学びへの理解と適性を見る考査とは?

-

成蹊小学校 荻野校長に聞く

「子どもを鍛える学校」が求めるご家庭とは?

-

早稲田実業学校初等部 菱山校長に聞く

「三敬主義」につながる入学試験とは?

-

聖心女子学院初等科 藤原校長・中塩副校長に聞く

「良く生きる」を大切にする聖心の考査とは?

-

東京農業大学稲花小学校 杉原校長に聞く

「体験型学習」を活かせる力を見る考査とは?

-

洗足学園小学校 田中校長に聞く

面接をなくし行動観察を2回行う狙いは?

-

東洋英和女学院小学部 𠮷田小学部長に聞く

「公平性」を求めた入試の変更点は?

-

立教小学校 田代学校長に聞く

「お子様を丁寧に見る」考査とは

-

暁星小学校 吉川学校長に聞く

「鍛える教育」の入り口、入試のポイントは?

-

学習院初等科 梅本科長に聞く

初の女性科長が導く「変わらぬ理念と新しい歩み」とは