今回は「これからの小学校受験で必要な力」を解説します。最近の入試問題を例に、「図形や数の感覚を組み合わせて考える力」や「初めての問題に柔軟に対応する力」について解説します。日々の生活や学習で地頭を鍛え、経験や考えを活かして課題を解く力を育むことが、合格の鍵です。

目次

最近の小学校受験の出題傾向とは

今回は「これからの小学校受験でどのような力が必要なのか」という話をします。では、まず最近どんな問題が出ているのかということについて、少しお話したいと思います。

小学校受験:「成蹊小学校」の入試問題

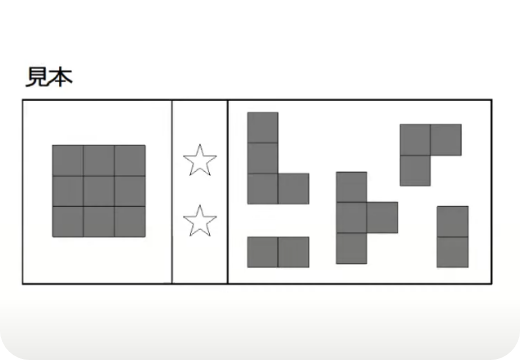

成蹊小学校で出題された小学校受験の入試問題です。「パズルがあり、複数の形を繋ぎ合わせて左の正方形を作る」という内容です。その時に形を回したり、回転させたり、重ねたりはできず、置かれた向きのまま繋げること、そして、もう1つのお約束は星の数だけパズルが余るという問題です。余るものに丸をつけるという問題でも良かったと思いますが、「どのパズルを使えばいいですか。丸をつけましょう。」という内容です。

このような問題をやっているお子様は、「大きい形から考えましょう。」と言って基本的な指導を受けているはずです。そうすると、「4個のマス目でできているパズルの形をふたつ入れながら考えていく。」そして、このレベルの問題であれば、入れていきながら、「これを入れて、次にこれを入れようと思っても、中々この大きいのが入らない。回したら入るけど、回したらいけないという約束があるから、これはちょっと入らないな。じゃあ次に、これがここに入る。そして、ここに縦型のパズルが入る。つまり、入らないのはこれとこれが入らない。」という解き方です。

実はもう1つの考え方があって、殆どこのような考え方で解いているお子様はいないとは思います。左の正方形は全部で3×3=9個のマス目を使います。用意されているパズルは全部で15個のマス目があるので、6個のマス目が余ります。6個のマス目が余るということは、組み合わせとして3個のマス目のパズルがふたつできないので、4個と2個のマス目のパズルが余ることが分かります。つまり、どちらかは使わない。逆に言えば、どちらかを使う。この4個と2個のマス目のパズルはふたつのうちのどっちかは使わない。つまり逆に言うと「必ず使うけれど余ることにもなる」ということです。そのような考え方で、同時並行に数からも考えていくということが、この小学校受験の入試問題ではある意味求められているわけです。

小学校受験:「図形×数の感覚を組み合わせ」入試問題の応用編

この問題は、実際のお子様がその後やった入試問題です。一番上の問題のレベルでしたら、1個余ると言っても、とりあえずどんどん入れていきながら対処することもできるとは思います。これを多い方から考えてみましょう。「この3マスのパズルを入れてみよう。次にこの3マスのパズルも入れてみよう。多い数をとにかく入れて、最後に2マスのパズルを入れたら、残った2マスのパズルが要らないよ。」このくらいならできるはずです。

一番下まで行ってみましょう。この問題は1、2、3、4、5、6つのパズルがあって、このうち2つが要りません。では、左の四角を作ります。実際はこの問題を多い方から考えるとなると、「この4マスのパズルを入れるか。別の4マスのパズルを入れるか。どちらかを入れながら、また両方を入れながら考えるか。」と、このレベルになると相当難しいと思います。そして、数の多い方から考えるとなると、4マスのパズルを入れたら、次にまた4マスのパズルも入れようとしてしまいます。実は、この問題はその考え方でやってしまうとできない問題です。そのことに殆どのお子様は気づきません。

しかし、中には気づくお子様がいます。それはなぜかと言うと、全部で4+4+4で12マスを使っています。そして、ここにあるパズルは、マス目を数えると4と4で8、10、19...合計で19マスあるので、7マスが余ることが分かります。つまり、7マス余るということは4マスと3マスのパズルが1つずつ余る、ということが分かっていれば、「同じマス目のパズルが2つあるけど両方は使わないんだな。この3つのパズルの内、どれか1つは使わないんだな。」という判断ができます。そうすると、この問題は「4マスのパズルを入れて、3マスのパズルを入れる。そして、3マスのパズル2つの内、どちらか使わないのでどちらかを使う。さらに、縦に2マスのパズルを入れる。つまり、使わないのはこの2つのパズル。」というように考えて解くことができます。相当難しいとは思いますが、そのように対処できたかもしれません。

基本的には「パズルの感覚」つまり「図形の感覚」の中で解いていく問題でありながら、もう1つの何かの助けというのは「数の感覚」です。それを同時平行で考えていきます。今の小学校受験では学校によってそのような入試問題まで求めてきます。

小学校受験:「横浜の精華小学校」の入試問題

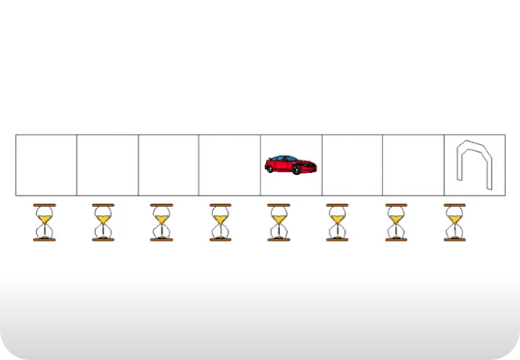

次に横浜の精華小学校で出題された小学校受験の入試問題です。ゴール手前の4つめのマスに車を1台置いておきます。1、2、3マス進んでゴールですが、ゴールするまでに何回かかりますか。その数だけこの砂時計のところに〇をつけましょう。この入試問題でしたら1、2、3...3つに〇をつけるという内容です。

しかし、実は「仮に車と車が隣で並んでいる場合は2台の車が同時に一緒に進むことはできません。必ず車と車の間は1マス分を空けて進んでください。」というお約束があります。この問題に関してはそれをやらなくていいのですが、例えば、もしゴール手前の3つ目と4つ目のマスに車があるとしたら、まず1回目の時には3つ目のマスの車を1マスしか進めないです。1、2、3、4回で後ろの車がゴールできます。つまり、4つに〇をつけるという問題というわけです。

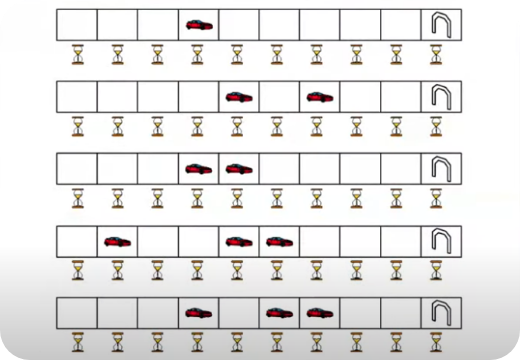

このように説明があった後で、こちらの問題をしています。ひとつめの問題は、そのまま1、2、3、4、5、6回...で6つに〇をつけて終わりです。ふたつめの問題も車2台の間に1マス分空いているので、1、2、3、4、5回...と後ろの車がゴールをしていないと、5つに〇をつけられないと思います。問題はここからです。隣同士で2台いる場合は、最初の1回目では始めの車が1マスしか動けません。その後は2、3、4、5、6、7回でゴールとなります。

しかし、最後の問題を見てみましょう。車は隣で並んでいる2台と1マス空いて1台あります。まず1回目では1マス空いているので、1番後ろの車は進めますが、真ん中の車は進めません。隣で並んでいるため、1回目の時に前と後ろは進めるので、"1回目"のときには一番後ろと一番前の車が1マス進みます。これが"1回目"の状態です。そして"2回目"の時には、一番前と真ん中の車は1マス進みますが、一番最後の車は隣で並んでいるので進めません。これが"2回目"の状態です。そしてこの後は3・4・5・6・7回、最後の車が次の7回でいける。所謂「ここで最初は動けない。次は今度はここが動けない。」ということをきちんと指を使って理解しながら進んでいくということです。

この問題に関して言うと、まず問題の意味を理解する力というものが求められます。また、問題の意味は理解したけれど、実際に2台までは対処できたが、これが3台になると流石にそこまではどう動かしていいかが分からない。何百冊問題集やっても、恐らくこの問題と同じ問題にすることは今後ありますが、試験を受ける前にこの問題に出会うことはなかったはずです。所謂、初めての問題をどのぐらいきちんと意味を理解してその場で対処するかという力を見たかったということです。

小学校受験:「青山学院初等部」の入試問題

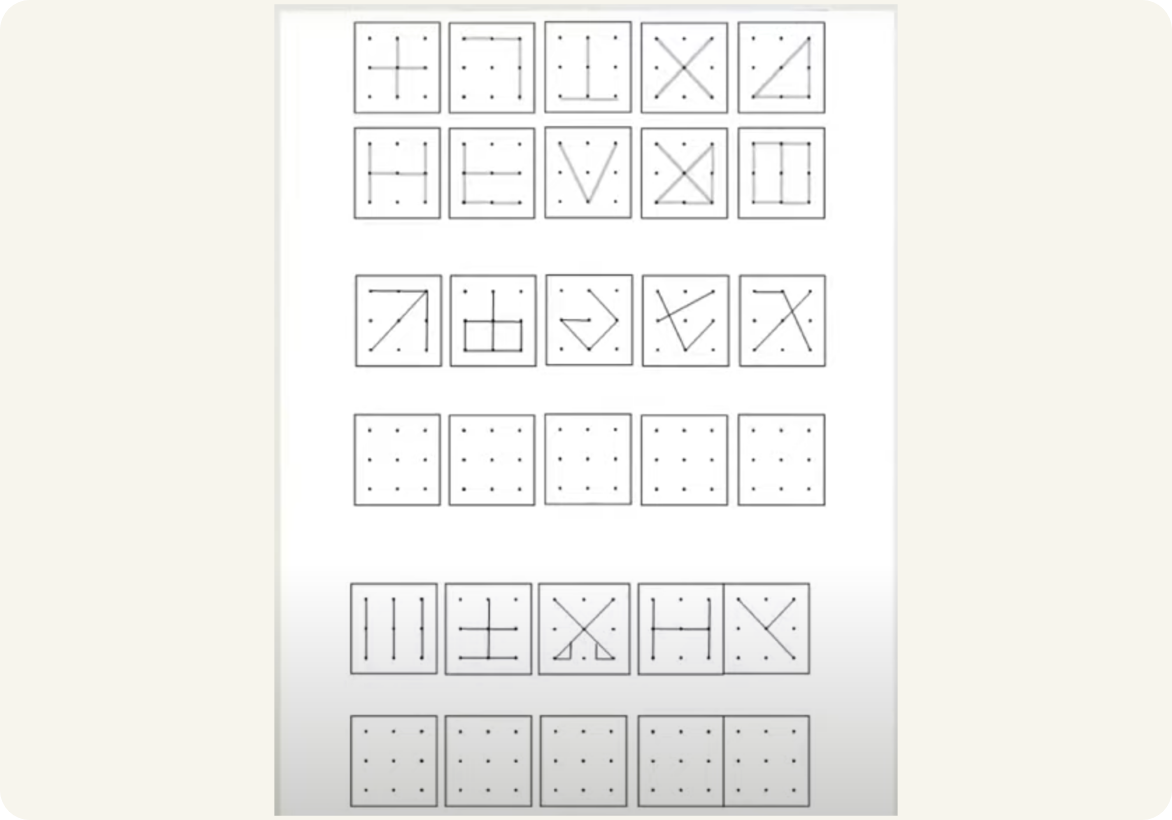

次に青山学院初等部で出題された小学校受験の入試問題です。もしかすると、最初の問題は年中のお子様でもできる問題かもしれません。単純に枠の中に形が書いてあって、その上をなぞってくださいという問題です。綺麗になぞっていくのですが、最後に落とし穴がありそうな問題です。次の問題も上に書いてあるものをそっくり同じように書き写してくださいという問題で、これもできるかと思います。

最後の問題はペーパーに書いてあるのではなく、1つずつスクリーンに映し出されます。正確なことは分かりませんが、お子様の話によると大体10秒なかったとのことです。そうすると、パッとこの絵が前に映った瞬間に書くのですが、なぞったりしながら書いているお子様は、当然見ながら書きます。見ながら書いているうちに、パッと見たら消えているのです。次の問題に移った時、消えた後に書く時間はあります。消えた後でもお子様はなんとなく「縦の3本だったな」と書けるでしょう。次の問題も映し出されて、なぞって見て書いているうちに、またフッと見た時にはもう消えている。「こんな感じだったかな」と書きます。

でも、流石に3問目ぐらいになると、「これ見ながら書くんじゃなくて、一旦覚えなきゃいけないな」というように解き方・やり方を変えることができるか、それとも、もう映し出されているうちに大急ぎで書くか、どちらかです。しかし、やはり10秒の短い時間の中で全部書き切るということは中々できないので、その時に覚えて書くという書き方、やり方になります。「1枚の同じペーパーをやっている間に、やり方を変えるだけの力がお子様に備わっているか」も含めて小学校受験入試で学校は見たかったということです。

小学校受験:「慶應横浜初等部」の入試問題

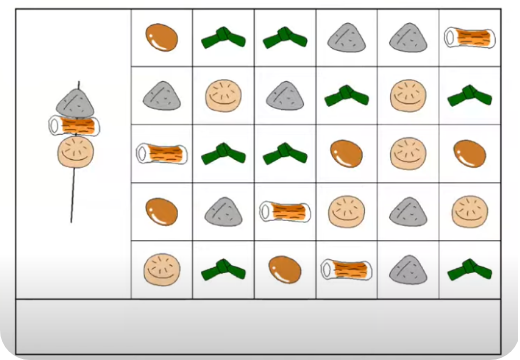

次に慶應横浜初等部で出題された小学校受験の入試問題です。三角は"こんにゃく"にしましょう。丸が"卵"、"昆布"があって、そして"大根"、このようなおでんの具があります。そして、問題としては「こんにゃくとちくわ、大根の3つの具を1本にして、この一本と同じものが材料から何本できますか。」という内容です。しかし、この材料にはマス目が引いてあります。

もしマス目が引いてない問題だったら、実はかなり優しい問題です。というのも、恐らくお子様は線を引くでしょう。線を引いていくと、どんなに三角とか丸が残っていても、「もう"ちくわ"が残っていないからもうできないな。答えは4つ。」このように線を引きながら考えていくことができます。しかし、マス目が引いてあることによって、線を引くというイメージがまず湧かないのです。

そうすると「うーん何本になるかな」と考えている時に、結局どんなに沢山の材料があっても「1番少ない材料がなくなってしまえば」つまり「3つの材料の中でどれか1個なくなればできないんだ」という大根大本の概念が分かっているお子様は、パッと見た時にどう見ても"ちくわ"が4つしかないので、他のものはもっとあるということはどう見ても分かります。そして「あ、これはだから4本しかできないな」と線を引かなくても分かるということです。このように線を引きにくい問題になっていても、問題の本質が分かっているお子様は解くことができます。

しかし、幼児教室では「この問題、最初にどれが1番少ない?だからこれが1番少ないでしょう。だからこれしかできないよ。」というところから教えずに、線を引くというところから教えます。最終的には「でもいい?これ1番少ないものを考えてやるんだよ。」と、基本的にそこまでの指導はしているはずです。また、しているけれど、このマス目があるかないかでは大きく内容が変わります。やはり、この辺りも学校側が本当に本質がきちんと分かっているかどうかを見たいから出題しているという意図を感じます。

小学校受験:「数×形の組み合わせ問題」一般的な入試問題

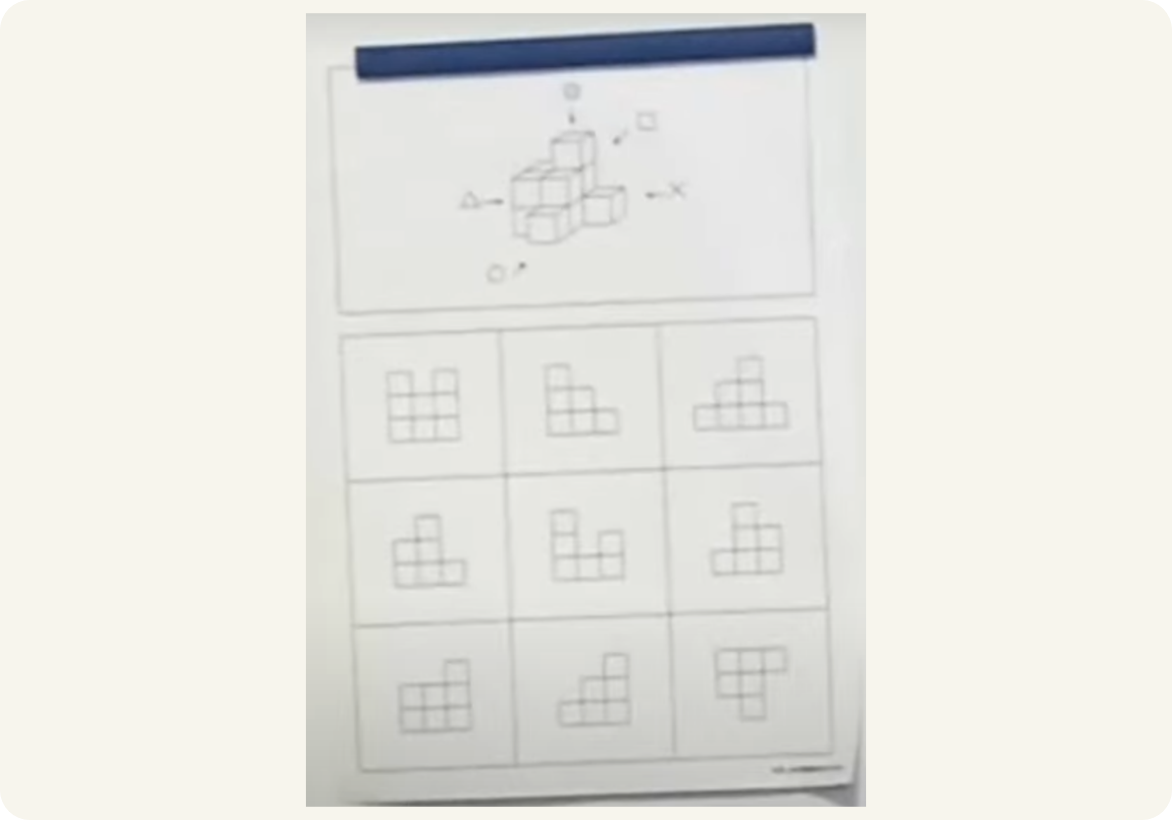

次に色々な学校で出る一般的な小学校受験の入試問題です。よく慶應横浜初等部などでも「積み木があって、それを上から見たり横から見たら、どのように見えますか。」という出題の仕方で、今までも何回となく出ている一般的な問題です。このような問題であれば分かるかと思います。

今回は積み木を持ってきました。例えば、3個の積み木、2個の積み木をお子様に渡した時に「この2つの積み木を両方使って、上から見た時に四角1個分に見えるようにこの2つの積み木を置いてください。」と言うと、年中のお子様でもパッと縦に重ねて置くことはできるとは思います。しかし、「では2個分に見えるようにしたら」と言った瞬間に、パッとできるかどうかが問われます。2個の積み木を横にして重ねて置く答えもあるので、これに味をしめた子は次に「3個分」と言われて、3個の積み木を横にして重ねて置きます。では、次に「4個分」と言われた瞬間にもうどうしていいか分からないわけです。しかし、この問題というのは3個分にもなるし1個分にもなります。1個分にもなるし2個分にもなるということが分かっているお子様は、1・2・3・4そして5という作り方をしていきます。

やはりこの辺の問題がさっさっと年中時のうちにできるようにしておけば、積み木を上から見た時にどう見えるかという問題ではありながらも、数の要素と形の要素を組み合わせた授業の仕方になります。一言で言うと、今小学校受験で求められているのは"地頭の良さ"が求められているのではないでしょうか。

小学校受験で合格するためには“地頭”を鍛えることが重要

これらの小学校受験の入試問題を解くためには、閃くだけの地頭を鍛えることが必要です。鍛えるという意味では、地頭であっても、体であっても、大切なことは同じだと考えています。例えば、体に適切な負荷をかけながら、筋力をつけていくわけです。それが軽すぎても力はつかないし、逆に重すぎても怪我をしたり痛めたりするだけです。

地頭も同じです。簡単な問題だけを取り組んでいる段階は自信をつけたり、処理するスピードがつくかもしれません。しかし、それでは地頭は良くならないです。かといって、難しすぎる問題に手を出してしまうと時間も無駄にするし、自信も失いかねないということです。小学校受験対策では良質な問題を、その子にあったペースで楽しみながら地頭を鍛えていくということが必要です。

現代の生活環境で地頭力を鍛える小学校受験対策の日々の工夫

これからの保護者は、小学校受験をする・しないに関わらず、読まれている方は小学校受験を考えられている方が中心だとは思いますが、どうすれば地頭を良くすることができるか、真剣に考える必要があります。なぜ私が小学校受験をする・しないに関わらずと言ったのかというと、例えば、昔はお買い物をしていても、自然にお釣りをもらう、確かめることを毎日の生活の中でして計算力というものを身につけたのです。今はピッとかざせば、その分だけお金が差し引かれている。つまりお買い物で計算力がつかないということです。いずれ「お釣り」という言葉自体が死語になってしまうかもしれません。

漢字を覚えることを求められてはいても、変換技術の発達によってそこまで書けなくても、不便ということは感じないかもしれません。記憶力においても、入試においてはあくまでも記憶力というのは必要なものです。しかし、日々の生活の中では頭ではなく、スマホなど電子機器の活躍によって、能力が衰退していくように思います。

私が小学校受験対策の幼児教室で幼児と向い合うようになってから、40年近く経ちますが、会話力が伸びているとは全く思わないです。どちらかというと、「会話ができない。」特に「知らない人と話すことを苦手にしているお子様」が増えています。もちろん、その理由の中にはコロナで会話が自由にできない時期があったり、動画を見たり、スマホゲームやデジタルゲームが増えて、会話が減っているなど、色々な理由が考えられます。

もしかするとそれだけではなく、固定電話というのが昔はありました。私が子供の時にはよく電話がかかってきて、母親の手が離せない時に電話に出て、「はい、何々です」と言うと、親戚の人だったりして、向こうから「あ、何々君、元気そうだね。今何年生になったの?」といろんな会話をしたわけです。そして、いろんな会話をして、母が「誰から?」「何々おじちゃん、何々おばちゃん」と言いながら「うん、じゃあ今お母様に変わります」というような会話を、1週間という単位の中で、結構な頻度で電話に出て会話をするということをしていたのです。

しかし、今スマホの登場によって、各段に便利にはなりましたが、昔よりも人と話すことが減っているのも要因の1つかもしれません。ヤゴがヤゴからトンボに変わることによって、飛べるようになる代わりに泳げなくなるのです。何かを手に入れることによって、何かを手放しているということです。しかしながら、この"話す"という能力を手放していいわけがないのです。

小学校受験に必要な地頭とは――経験を活かして問題を解く力

余談ですが、10歳ぐらいの男の子が母親から電車に乗るために、当時は切符を買うためにプリペイドカードがあったので、プリペイドカードと、歯医者に行くための治療代をもらい、電車に乗って歯医者さんに行きました。その時に、その日の治療費は思いのほか高く、もらっていったお金は足りませんでした。もちろん病院は「この次でいいですよ」とは言ってはくれたものの、その男の子は「何としても何か払いたいな」と思いました。では、その後どうしたかというと、そのプリペイドカードで切符を買って、買った切符を「買い間違えました。」と言って持っていき、現金に変えてもらい、そして足らなかった分の金額を手に入れた男の子は、それで支払ったということを聞いたことがあります。

なんとかしようと思った時に、その子の頭の中にある知識・経験が合わさって、まるでパズルのように1つの答えをきっと導き出したのでしょう。男の子らしい少々強引なやり方ですが、広い意味での地頭ではないでしょうか。