小学校受験に挑むご家庭からよく寄せられるのが「公文と受験勉強は両立できるのか」という疑問です。足し算・引き算といった計算力は一見プラスに思えますが、入試問題が本当に求めているのは単純な処理力だけではありません。問題文の意味を正しく理解し、応用的に考える力こそが合否を分けます。では、公文式の学びはどのように受験に生かせばよいのでしょうか。そのポイントを整理してお伝えします。

公文でやったことをどのように小学校受験で活用できるか

「公文と小学校受験は両立できますか」という質問がありました。「両立できるか」を少し言い換えると「公文でやったことが小学校受験で生かされますか」というような意味合いもあると思いますが、もちろんプラスに働きます。

小学校受験において数の問題が苦手な子の本質とは

数であれば足し算・引き算を頭の中で処理する力もあるかもしれません。小学校受験においては、ペーパーで数の増減という入試問題があります。

例えば、「バスに最初8人で乗っていました。そして次の駅で3人が降りました。その次の駅で2人が降りました。今何人乗っていますか。」というような増えたり減ったりする問題があるなら、先ほど言ったように、頭の中ですぐに処理できることもあるでしょう。

そのような意味ではプラスにもなりますが、この数の操作の入試問題は、小学校受験の中で本当の一部の一部ぐらいしか出てこないです。どちらかといえば「数の問題が苦手です」という子は、「数本来が苦手」よりも「問題の意味が分からない。取れなかった。」ということが殆どです。

小学校受験では出題内容の理解力が問われる

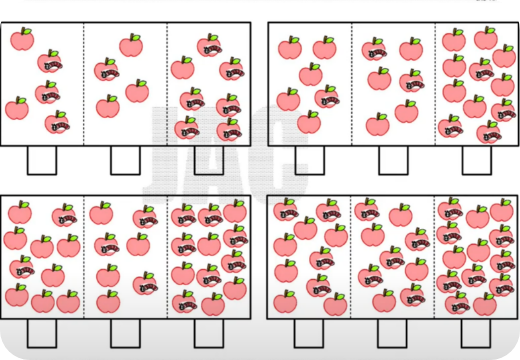

例えば、この問題にある「食べることができるりんご」と、「虫が食べてしまった虫食いりんご」があります。この虫食いりんごを2個、果物屋さんに持っていくと、新しいりんご1個を取り替えてくれます。では、「取り替えた後で食べることができるりんごが1番多いのは、この3つの箱の中のどれですか。それに丸をつけましょう。」つまり、このような問題で1個、2個、3個、4個という風に数えていくということです。

このような単純に足したり引いたりではなく、問題の意味が理解できているかどうかを問う目的で、小学校受験では「数の問題」が出題されていたりします。

出題の意図を理解することが受験合格へ近づく

問題の意味を理解するということが大事なので、公文式ができる子と小学校受験のペーパーの点数が取れる子というのは、必ずしも一致しません。そのため、所謂、体操をする前に柔軟体操をするように、ペーパーをする前にウォーミングアップとして公文式に取り組まれたらいかがでしょう。