東京女学館小学校 盛永校長に聞く

学びへの理解と適性を見る考査とは?

日時:2025年7月開催 場所:東京女学館小学校

今回は、東京女学館小学校の盛永裕一校長に、小学校教育へのお考えや、ご家庭に大切にしてほしいこと、AO型入試・一般入試のポイントなどをジャック幼児教育研究所理事の大岡史直とジャック白金台教室教室長の上野由希子、桜新町教室長の橋本恵利子が伺いました。

ゲスト

-

東京女学館小学校

校長 盛永 裕一先生

聞き手

-

ジャック幼児教育研究所

理事 大岡 史直

-

ジャック白金台教室

教室長 上野 由希子

-

ジャック桜新町教室

教室長 橋本 恵利子

目次

1. 東京女学館小学校が大切にする人間教育とは?

大岡:校長先生は36年間、公立校で勤務されていたと伺っています。専門は算数教育で、校長を8年半務められた後、東京女学館小学校の校長先生に就任されたのですね。

盛永校長:はい、今年4年目になります。

大岡:さっそく授業についてお聞きします。まず、授業で使われている教材は基本的には公立小学校と同じ、いわゆる検定教科書になりますか。

盛永校長:そうですね。公立小学校と同じように副教材も使っていますが。

大岡:一般入試では願書ベースで見ると7倍近い倍率を突破したお子様たちということになります。そういった勉強を頑張ってこられたお子様にとって、1年生の教科書の内容が少し物足りなく感じられるようなことはないのでしょうか。

盛永校長:小学校の授業というのは、知識や技能をただ詰め込めばいいというものではありません。小学校の学校教育は人間教育であり、学校は「問題解決」と「相互啓発」を学ぶ場であると考えています。ですから、教科書を基本としながら、自分で課題を見つけて解決する練習や、他者との関わりを通じて認め合い、より良い考えを導き出す経験を大切にしています。

大岡:中学校から入学してくるお子様との差というのは出てくるものでしょうか。

盛永校長:最初はあると思います。ですが、小学校で培った体験や、思考・判断・表現の部分というのは、必ずどこかで開花します。

大岡:先生の存在も、お子様に大きな影響を与えますよね。御校では、どのような先生が教えていらっしゃいますか。

盛永校長:個性豊かで専門性が高い先生が、丁寧に授業に取り組んでいます。ただ、やはり子ども同士が共感し、創造し、協力することが大事であると思います。例えば体育ではトップに立つようなリーダーだけど、算数は少し苦手な子がいるとします。その時は、算数のリーダーの子が教えてあげるといった形で、お互いに高め合っていく。相互互恵関係に支えられたインクルーシブ・リーダーシップの教育を行っています。そして先生たちにも、相互啓発を求めています。

大岡:お友達同士が感化し合い成長していくようにと先生が導いていらっしゃるのですね。

2. 女子校教育の意義や教育環境は?

大岡:保護者の方は女子校に「厳しい」というイメージを持たれていることがあります。公立校でのご経験が長い先生からご覧になって、厳しさの部分はいかがですか。

盛永校長:本校はそれほどは厳しくないと思いますね。「人に迷惑をかけないようにしよう」「人が喜ぶことをしよう」など、基本的なところは同じです。

大岡:ルールで固めるというより、やるべきところはきちんとやるというメリハリがしっかりしているから、お子様はのびのびと過ごせているという捉え方でよろしいですか。

盛永校長:そうだと思います。全部固めてしまうと個性がなくなってしまいますからね。

上野:校長先生は共学校の良さ、女子校の良さの両方をご覧になった上で、女子校にはどのようなメリットがあると感じられますか。

盛永校長:今の公立校では「力仕事は男子」「応援団長は男子」といったことはなく、委員長やクラブ長も女子の方がむしろ多いぐらいです。教員も、男女平等参画などについて学んでいます。ですから、男子がいるから女子が縮こまってしまうということもあまりありません。それでも、どうしても異性が気になったり、やんちゃな男子がいたりすると前に出ていけないという女の子がいますよね。その子たちが生き生きと過ごせる場ではあるのかなと思います。

大岡:例えば礼儀や言葉遣いの面で、女の子だけが学んでいる環境だから伝えやすいということはありますか。

盛永校長:本校のお子様は礼儀正しく、言葉遣いも丁寧な子が多いです。

上野:御校でも働いているお母様が増えていらっしゃいますか。

大岡:私どもの教室では、5〜6割ぐらいのお母様が働いていらっしゃるイメージです。

盛永校長:同じような感覚です。正確に把握していませんが、昔に比べると増えているのではないかと思います。

大岡:そのため、2025年からアフタースクール「プラターヌ」を始められたのですね。

盛永校長:そうですね。対象は1年生から3年生で、上限は40名です。応募開始が5月と遅かったため、定員に少し余裕があります。

上野:外国籍の方も増えてきていますか。

盛永校長:増えていると思います。自由に受けていただいていますし入学される方もいます。

大岡:例えば、「日本語で意思の疎通ができるように」など求めていることはありますか。

盛永校長:ご夫婦2人とも日本語が話せない場合は、そもそも面接が難しいですね。ですが、どちらかがフォローされるのであれば、試験に不利になるようなことはありません。

3. これからの時代に必要な教育は?

大岡:計算は機械がやってくれますし、歴史の年号も覚えなくても検索すれば出てきます。そうした時代に求められる教育についてお考えを教えてください。

盛永校長:まさに今から30年程前、「計算は電卓に任せて、学校はそれ以外のことをやればいい」という議論があったのですが、今もそうなってないですよね。今後も複雑な計算は電卓に任せればいいですが、掛け算の意味や簡単な筆算の方法を考えたりする論理的思考力は必要です。AIでぱっと調べて終わり、ということにはならないでしょう。

大岡:そうですね。多くの保護者の方が、「昔の子」に比べて「今の子」の方ができると思われています。ですが私が教えている感覚では「昔の子」の方ができていました。今は買い物をする時もキャッシュレスが一般的で、初めての人と話す機会も減っています。ですから、授業でお店屋さんごっこをしても、何を話せばいいのかが分からないのです。10年前であれば「安いよ安いよ!」「今日は新鮮なものが入っているよ!」といったやり取りが自然にできたのですが。

盛永校長:そうですよね。パソコンが導入され生成AIが出てきても、子どもの学習速度が劇的に速くなるわけではなく、学習指導要領の指導学年も掛け算は2年生、割り算は3年生と大きくは変わりません。科学や技術の進歩と教育とは必ずしもリンクしないのではないでしょうか。情報があふれる時代だからこそ、知識・技能の部分ではなく、「思考する」「判断する」「表現する」という力を、体験を通じて身につけていく必要があると考えています。そうしないと、子どもたちは生き残れないのではないでしょうか。

上野:校長先生がよくお話しされている「答えのない問題を解決するための練習」ですね。

4. 国際学級への推薦の状況は?

橋本:保護者の方から、「中高に国際的視野を育む国際学級があるから、東京女子学館小学校を志望したい」とお聞きするようになりました。東京女学館中学校・高等学校では、2026年度より「国際学級」を1クラスから2クラスに増やすそうですね。

盛永校長:中高の総人数は変わらず、国際学級が1クラス増える分、一般クラスが1クラス減る形です。小学校から国際学級への推薦枠も増えるでしょう。国際学級がこれから世の中で必要とされていくだろうということで、学校として決めたのだと思います。

大岡:国際学級を希望するお子様の何割ぐらいが、実際に推薦されるのでしょうか。

盛永校長:希望者の数は、その年によって大きく変わります。推薦できる人数を大きく超える年もあれば、満たない年もあります。

大岡:その年によって、推薦基準も変わりそうですね。

5. 大学進学実績と小学校での取組は?

橋本:東京女学館は、高校2年生から文系・理系のコースを選択できたり、少人数制を取り入れたりされていますね。大学進学実績も素晴らしく、医学科に進学される方も毎年安定的にいらっしゃいます。小学校の段階で特別に強化されていることはありますか。

盛永校長:算数では、2年生以上の全員が「算数検定」を受けるようにしました。また、6年生の算数は少人数指導とし、1つの学級を2つに分けて教えています。分け方は習熟度別だったり、あえて均等に割ったりと様々試みているところです。

大岡:算数でそのような試みをされているのはなぜでしょうか。

盛永校長:算数は、中学受験で入ってくる生徒と内部生とで一番差が出やすい教科だからです。中学校で自信を持てるようにと、算数の指導を強化しています。そのほか、「漢字検定」は全員が受けていますし、「英検」も希望者が受けられるようにしています。

6. 入試制度(AO型入試・一般入試)の特徴は?

大岡:御校では、2000年からAO型入試を導入されています。AO型入試は、推薦書が必要で、体操や行動観察、面接などが行われ、一般入試は、ペーパーや、ノンペーパー、絵画製作、親子行動観察、行動観察、生活巧緻性、体操などが実施されていると思います。保護者の方は、倍率が2〜3倍のAO型入試で残念な結果だった場合、倍率が7倍近くある一般入試で合格するのは難しいのではとお考えになるようです。ですが、2つの入試は選考基準が異なり、別枠であるという捉え方でよろしいですか。

盛永校長:間違いありません。AOはAOで、一般は一般です。AO型入試を受けているから、一般入試で不利・有利になることはありません。AO型入試で残念だった方には、もう一度一般入試で受けていただく権利があるということです。AO型入試実施の目的は、保護者の方と学校とが同じ方向を向いて教育を進めていけるご家庭、しかも本校を第一志望とされる方に受けていただくということにあります。

大岡:AO型入試には、補欠はありませんよね。

盛永校長:はい、AO型入試は合格したら辞退ができないシステムです。

大岡:AO型入試で残念な結果だった場合に、もう一度チャンスがあるのは良いことですね。

盛永校長:小さいお子様ですから、体調や気分によってパフォーマンスが変わりますよね。ですから2回受けられる価値は大きいと思います。

7. 推薦書や面接、行動観察のポイントは?

橋本:AO型入試の推薦書について伺います。どういった点を確認されていますか。

盛永校長:本校の教育と同じ方向を向いているか、本校の「すずかけ」「つばさ」「とびら」などの授業にご理解があるかということを見ています。これが書いてあれば合格、これは書いてはいけないというようなことはありません。

大岡:御校の面接は、AO型入試が20〜30分、一般入試が10〜15分と時間は異なりますが、丁寧に行われていると感じます。どちらかというとお父様への質問が多い印象があります。

盛永校長:お父様への質問が多いということはありません。ご両親それぞれに同じくらいの数の質問をしていますが、ご家庭での役割分担によってお父様がよくお話になるご家庭があるということだと思います。もちろんお母様お一人、お父様お一人の場合もあります。

上野:そうですか。母子行動観察が行われるので、勝手に、そちらでお母様が見られて、面接では、お父様へのお話が多いのかと思ってしまいました。

橋本:以前から親子関係が良好であることの大切さをお話しされていますね。一般入試の「親子行動観察」は、御校らしい試験です。よく「何を見られているのでしょうか」と保護者の方から質問を受けますが、普段の親子関係を見ていらっしゃるから取り繕っても駄目ですよ、自信を持って行ってらっしゃいとお伝えしています。先生のお考えを教えていただけますか。

盛永校長:取り繕えないですよね。練習するわけにもいきません。やり取りの中で、お子様と保護者の方の関係性はいろいろと出てきます。

橋本:母子だけでなく、お母様をチームに分けて、「他のお母様と協力して、お題を決めてお子様の前でジェスチャーをしてもらいます」というような課題もありましたね。御校では、自分の子どもだけでなく、保護者全員がすべての子どもたちを、我が子のように育ててほしいということをおっしゃっているので、そこにも繋がるように思いました。

盛永校長:そうですね。入学後は保護者の方同士のコミュニケーションが求められます。入試の場では緊張されると思いますが、ぜひ積極的な保護者同士が関わる姿勢を見られたら良いですね。そして、本校の特色ある教育活動をご支援いただけそうかというところを総合的に判断できたらと考えています。

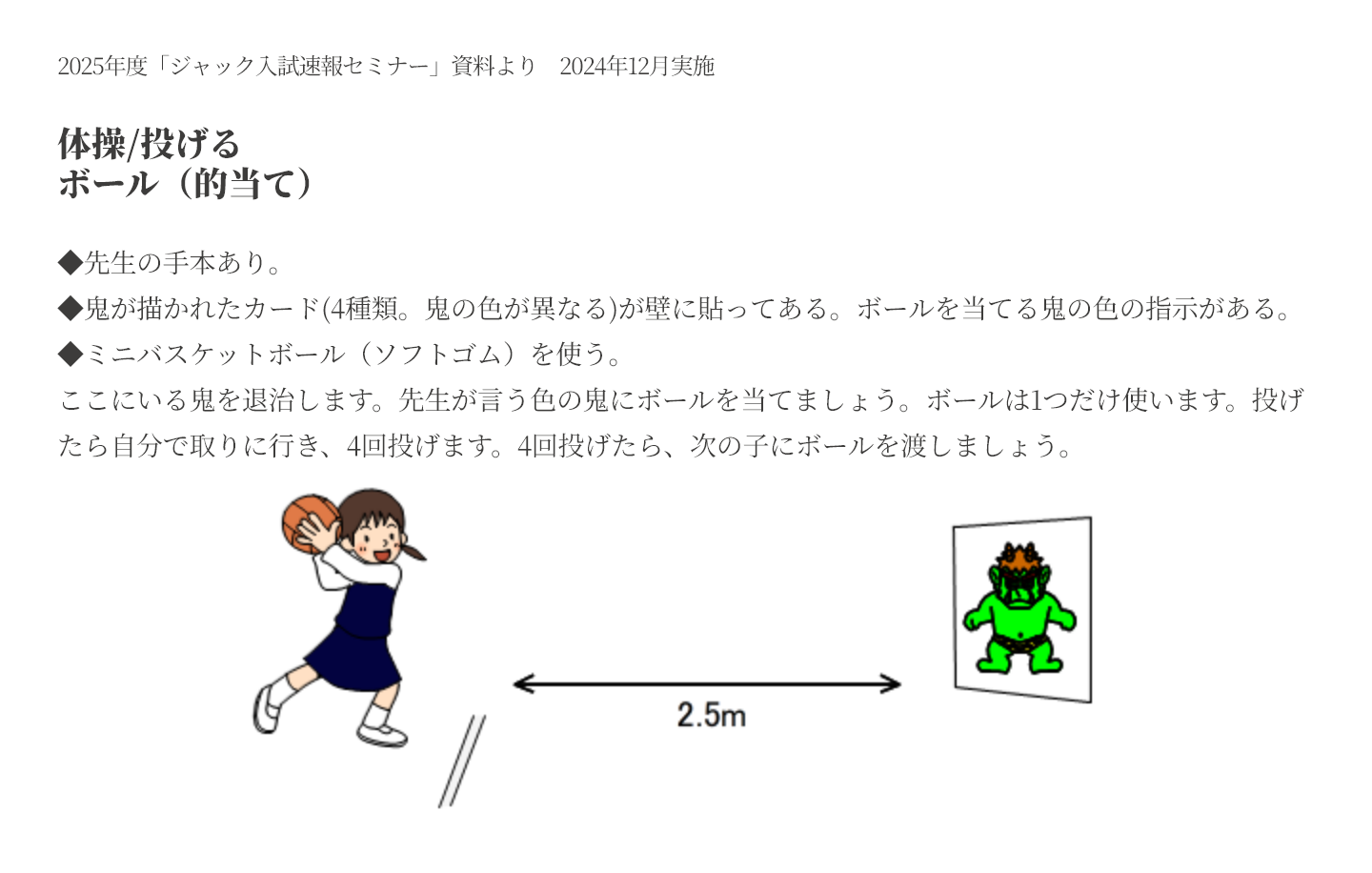

2025年度 東京女学館小学校 特徴的な入試問題(ジャック調べ)

「的あて」はAO入試でも一般入試でも出題されました。どちらの入試でも、体操で繰り返し出題される課題や、体操で求められる力は同じです。頻出課題が多いので、過去問をしっかりと準備しましょう。

「的あて」「遠投」などの「投げる」という運動は、「走る」ともに、足、腰、肩、腕、手など身体全体を十分に使いこなす(運動連鎖)ことが必要なので、お子様が、年齢相応に日頃から身体を動かす習慣がついているかを判断される課題です。今回のような距離が近い「的あて」は、投げる前に目標を見て、ボールを放す位置と目標を線で結ぶようにイメージすると、狙った場所に投げられるようになります。

この他、「鉄棒ぶら下がり」も、女学館の特徴的な問題です。ダンゴムシのポーズで、顔が鉄棒から上に出るようにして、5秒ほどぶら下がるこの課題は、6歳なりに「体幹」がしっかりして、「身体を支える力」があることが必要です。

(ジャック幼児教育研究所主催「入試速報セミナー」より)

大岡:小学校受験は、中学受験と違って入試内容だけでなく評価基準がクローズな印象がありますよね。

盛永校長:そうですね。中学受験では知識・技能を問う入試問題で評価します。小学校は「人間教育」の場として、絵を描いたり、歌を歌ったり、親子関係を見たりと多岐にわたる入試問題を出しているので評価も難しくなります。

大岡:基本的な考え方として、各考査の合計点数で合否を決めるわけではないのでしょうか。

盛永校長:絶対評価を基本としながらも、相対評価も加味しています。親子関係で満点をとっても、他の入試問題に困難を抱えていれば配慮することになります。

上野:御校は、補欠に番号をつけて発表されないですね。保護者の方は何名ぐらい補欠を出されているのか、何番なのかなどが気になるご様子です。

盛永校長:余計な競争意識を煽りたくないという考え方が昔からあるのだと思います。ですから補欠に番号をつけることで、保護者の方が毎日思い悩むよりも、子育てをしっかりしていただけるようにというコンセプトなのでしょう。

大岡:月齢差についてはどのようにお考えですか。

盛永校長:考査のクループ分けを月齢順にしていますが、早生まれだから点数が取れないとか行動がうまくいかないということは、私はないと思います。その子が培ってきた5年、6年の経験がありますし、家庭環境も含めてのことだと思います。

8. メッセージ

橋本:入学前のご家庭に大切にしてほしいことなど、メッセージをお願いいたします。

盛永校長:お子様にはご両親の愛情をたくさん受けて育ってほしいと思います。たくさん愛情を注がれることで、きっと成功体験が増えていく。そうすると成就感が生まれて、自分のことを好きになり、そして人に優しくできる余裕が生まれるでしょう。そのようなお子様をお預かりして、本校の教育を実践していきたいと考えています。ぜひ、ご家族で一緒の時間を大切にして過ごしてほしいですね。

大岡:お仕事が忙しく、お子様と接する時間が短いというご家庭も増えてきていますね。校長先生がおっしゃったのは時間だけではなく、質が大切なのだと思いますが、アドバイスをいただけますか。

盛永校長:ご家庭にはそれぞれのライフスタイルがあるので、それに合わせて愛情を注いであげればいいのです。平日が忙しかったら、土日に一緒に体験学習をするとか、どこかへ連れて行ってあげるとか、それぞれのご家庭に合わせたお子様との接し方を探して見てください。

上野:2028年に創立100周年を迎えるにあたり、今後の展望についてお聞かせください。

盛永校長:「不易と流行」だと思います。歴史のある学校ですので、「すずかけ」のような不易の部分をちゃんと守っていかなければいけない。だけど、学校というのは不易の部分だけに甘えていてはいけないとも思います。学習指導要領が10年に1回変わるのと同じように、本校も新しい学びを取り入れていく必要があります。そのために、100周年を良い機会としたいですね。具体的には、授業改善も進めるし、学びの相互啓発をしていきたいと話し合っています。授業改善は教員にとっての永遠のテーマであり、先生自身が勉強している姿を子どもたちに見せていかなければいけないと考えています。そして、子ども・保護者の方々にとって思い出に残る記念行事を創り上げていきたいです。

大岡・教室長:本日はありがとうございました。

対談を終えて

正門より校内に向かうシンデレラ階段を降りると広々としたグランドにひときわ目立つ大木がそびえたっている。世界で活躍する女性リーダーを育成する教育活動の一つ「すずかけ」はこの木からの命名である。樹齢100年以上、女学館のランドマークとなっている。

2000年にAO型入試が始まると聞き、私共は、大変な入試が始まったと覚悟を決めた事を思い出した。当時、小学校に自己推薦入試制度を取り入れた初めての学校である。あれから25年、今でも女学館を代表する試験となっている。

推薦入試制度などというと大きな誤解を招くこともある。AO型を受けなければ一般試験では合格しないという根も葉もない憶測まで飛び交った。

それでも女学館がAO型入試を続けていく理由は、今回、盛永校長先生とのお話の中で、女学館を深く理解なさっているご家庭に入学していただきたいのであると確信した。それは学校側にとっても、受ける側にとっても大切なことである。

また、女学館の考査を代表する親子行動観察についても盛永校長は一つ一つ明確に丁寧に真摯にお答えくださった。

本番には緊張してしまう事もあるかもしれませんが・・・と前置きをなさった後に学校生活を想定し、お母様もやはり周りと関わろうとする気持ちを持っていただけるとよいですね。とお話しくださった。

家庭と学校が一緒に同じ方向を向いて子どもを温かく見守り育てていく東京女学館の「手作り感のある教育」が頭をよぎった。子どもたちが安心して学べる環境とは、教師と子どもの関係性だけでなく、学校と家庭、保護者同志の関係性の中で培われるものであるからだ。

また、素晴らしい大学実績をあげられている事についても伺った。高校までの一貫校として何か特別な連携があるのかお聞きしたところ、盛永校長は「日々の授業が大事です」とさらりとおっしゃった。そして伝統に頼ることなく常に私たち教師は「授業の改善」が永遠のテーマですと付け加えられた。今年就任4年目となる盛永校長の様々な改革の中に算数検定の導入がある。算数教育を専門となさる校長ならではのお考えであろう。現状に甘んじることなく志高く常に女子教育のリーディングスクールとして走り続ける姿勢を強く感じた。

そして、教室に大きく掲示される「教室は間違えるところ」の安心感の中で、インクルーシブリーダシップを実践し、各自が自ら高い目標を持って学ぶ姿勢を身に着け、自信に満ち溢れた生徒たちの姿が見えているに違いない。

2028年には創立100周年を迎える東京女学館小学校の明るい未来をいつも校庭からすずかけの木が見守っていてくれるだろう。(ジャック理事 大岡史直)

東京女学館小学校

1929年創立の私立女子小学校。建学の精神「高い品性を備え、人と社会に貢献する女性の育成」を継承し、日本伝統文化を楽しく学ぶ「すずかけ」、国際社会に羽ばたくための素質を育む「つばさ」、語学力や国際性を養う「とびら」といった特色ある教育活動をしています。

- 住 所:

- 〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目7番16号 Google map

- アクセス:

- 渋谷駅から都営バスで10分「東京女学館前」下車

恵比寿駅から都営バスで8分「東京女学館前」下車

最新記事

-

東京女学館小学校 盛永校長に聞く

学びへの理解と適性を見る考査とは?

-

成蹊小学校 荻野校長に聞く

「子どもを鍛える学校」が求めるご家庭とは?

-

早稲田実業学校初等部 菱山校長に聞く

「三敬主義」につながる入学試験とは?

-

聖心女子学院初等科 藤原校長・中塩副校長に聞く

「良く生きる」を大切にする聖心の考査とは?

-

東京農業大学稲花小学校 杉原校長に聞く

「体験型学習」を活かせる力を見る考査とは?

-

洗足学園小学校 田中校長に聞く

面接をなくし行動観察を2回行う狙いは?

-

東洋英和女学院小学部 𠮷田小学部長に聞く

「公平性」を求めた入試の変更点は?

-

立教小学校 田代学校長に聞く

「お子様を丁寧に見る」考査とは

-

暁星小学校 吉川学校長に聞く

「鍛える教育」の入り口、入試のポイントは?

-

学習院初等科 梅本科長に聞く

初の女性科長が導く「変わらぬ理念と新しい歩み」とは