成蹊小学校 荻野校長に聞く

「子どもを鍛える学校」が求めるご家庭とは?

日時:2025年7月開催 場所:成蹊小学校

今回は、成蹊小学校の荻野雅校長に、「成蹊らしさ」、お子様の考査や保護者面接のポイントなどをジャック幼児教育研究所理事の吉岡俊樹とジャック吉祥寺教室長の吉岡万寿弥が伺いました。

ゲスト

-

成蹊小学校

校長 荻野 雅先生

聞き手

-

ジャック幼児教育研究所

理事 吉岡 俊樹

-

ジャック吉祥寺教室長

教室長 吉岡 万寿弥

目次

1. 創立当初から大切にしていることは?

吉岡:1915年創立の成蹊小学校はとても長い歴史がありますが、変わらず大切にされていることは何でしょうか。

荻野校長:創立者である中村春二の「子どもたちを甘やかすのはよくない」という考えが、我々の取り組みの原点です。子どもたちは様々な力を持っていますが、保護者や周りの大人がそれをセーブしたり十分に力を出す前に途中でストップさせてしまったりすることがあります。我々は子どもの持っている能力を最大限発揮してほしいと願い、そのための環境を整えています。

吉岡:例えば1年生から宿泊行事である「夏の学校」を行うなど、お子様の自立を大切にされている印象を受けます。

荻野校長:創立当初の成蹊小学校には夏休みがなく、共同生活を通じて子どもたちの精神や身体を鍛えるために「夏の学校」を始めました。今では5、6年生でも5泊6日と当時に比べれば短くなっていますが、考えは受け継がれています。

よく「成蹊小学校を一言で表すとどんな学校ですか」とご質問いただきますが、「子どもを鍛える学校」とお答えしています。子どもたちが挑戦する意欲を持っているのに挑戦せずに終わってしまうのはすごく残念ですし、我々は成功や失敗が多いほど将来の糧となると思っています。ですから、夏の学校だけでなく、運動会や文化祭など、挑戦する機会をできるだけたくさん作り、鍛えていきたいと考えています。ですから、おのずと多くの学校行事を設けています。

2. 自ら学ぶ力の育み方は?

教室長:御校の在校生に話を聞く機会があるのですが、低学年のうちにきちんと学ぶ習慣を身につけることに力を入れていらっしゃると感じます。

荻野校長:そうですね。低学年のうちは、課題を見つける力を重視しています。学校教育では課題を与えられてそこからスタートしがちですが、そうすると常に誰かが課題を与えなければ学べなくなってしまいます。そうではなく、子どもたちが自分の周りにあるものについて不思議に思うことがスタートだと思うのです。そして、それをどう解決していくかに取り組むのが高学年です。

本校は学びを深めていくために5、6年生は完全教科担任制としています。全教員が各教科部に所属しており、学会や研究会に参加するなど自らも専門性を高めながら授業を行います。子どもたちからすると高学年になり難しさを感じるところはあるかもしれませんが、我々が「深く考える」という言い方をしている力や、思考力はしっかりとつけられていると考えています。

3. 中高での学びと大学進学の特徴は?

教室長:成蹊中学・高等学校での6年間の取り組みについても教えていただけますか。

荻野校長:子どもに多くの挑戦の場を与えるというのは、中学・高校も同じです。企業とのコラボレーションなど外部の方との接点を増やしながらキャリア教育を行っています。視野を広げ、経験を増やす。その中で自分の思考や能力、適性を理解し、将来への可能性を広げ、自分の進路を選択できるようにするということですね。また、その目を国外にも向けようということで交換留学制度も設けています。

教室長:約7割の生徒さんが外部大学を受験されるそうですね。成績上位者は、内部推薦の資格を持ちながら外部大学を受験できるとお聞きしています。

荻野校長:大学受験は一発勝負的なところがありますので、成蹊大学に上がる権利を持ちつつ、外部大学に挑戦できるのは生徒にとって良い制度であると聞いています。実際に制度を活用して外部大学に進学する生徒もいれば成蹊大学に進む生徒もいますので、一貫教育である成蹊ならではだと思います。

教室長:恐れずに挑戦できるようにという考え方ですね。

荻野校長:そうですね。なかなか不安を感じて一歩踏み出せない生徒もいますからね。できるだけ一人ひとりの生徒が伸びる環境に進学してほしいので、それを後押しする制度があることは素晴らしいと私は思います。

教室長:成蹊小学校から外部の中学校へ進学されるお子様についてはどうでしょうか。

荻野校長:なかには外部受験の準備をしたいという方もいますので、我々は応援するという立場です。基本的な学力はもちろん思考力を育む教育を行っていますが、受験ではテクニック的な要素も求められるので、そこは専門のサポートを受けられているようです。

4. 求めているご家庭とは?

教室長:運動会を見学し、男女別の騎馬戦に臨む様子や、大回転で外側を走るお子様が引きずられながらも仲間に追いつこうとする姿にたくましさと鍛錬を感じました。

荻野校長:本校らしい種目だと感じています。我々は子どもたちに何か教材を与えたときにすぐに答えを教えることはしません。大回転もグループごとに話し合い、「内側の子が少しゆっくり走ってみよう」「足の速い子を外側にしよう」など、子どもたちが工夫をしています。その中で心身の力強さが育まれ、物事に向かう時に発揮されると思います。もちろん学校教育として行うことなので、保護者の方のご協力も必要です。

教室長:先生はどのようなご家庭に入学してほしいとお考えですか。

荻野校長:最近は「子どもを叱らないでください」という保護者の方もいると聞きます。決して叱ることが全てではありませんが、子どもたちを正しい方向に導くために、そして子どもたちが力を発揮できるように、叱ることが必要な場面もあると思います。学校教育はご家庭のサポートなくしてはできないので、このような本校の姿勢をご理解いただけるご家庭であってほしいですね。

教室長:成蹊小学校では保護者の方に、「我が子だけではなく、ほかの児童がもし間違ったことをしていたら、きちんと叱れる親でいてほしい」というお話もされていますね。

荻野校長:そうですね。保護者の方にお願いしていることの中に下校指導があります。学期に一度ご来校いただいて、子どもたちの下校の様子をご覧いただき、ご指導いただいています。

教室長:校長先生も朝7時頃から吉祥寺駅に立ち、登校中のお子様たちに声をかけられていらっしゃいますね。

荻野校長:はい、教頭時代から始めたものです。色々な教員が指導に携わることは子どもの成長の機会を増やすと思っていますので、私もできる限り行っています。

教室長:ところで成蹊小学校では共働きのご家庭への取り組みはありますか。

荻野校長:共働きのご家庭が増えているので、ご家庭の負担が少なくなるように努めています。本校は行事が多いですが、必ず来ていただきたいとは申し上げていません。なお、アフタースクールの設置も検討したのですが、在校の保護者の方から必要ないというご意見が集まり設置を見送りました。というのも本校は下校時刻が遅く、特に3、4年生になるとご自宅に着くのが17時〜17時半ぐらいなので、保護者の方のご帰宅時間とあまり差がないようですね。

5. 考査の特徴と狙いは?

教室長:成蹊小学校の選考は2日間行われ、1日目がペーパーテスト、2日目が体操やゲーム、保護者面接ですね。以前、保護者の方からお子様のペーパーの感触が良くなくて2日目のテストを諦めたとお聞きしたことがあります。御校はお子様の個性をよく見てくださり、得意なものが異なることを認めてくださっていると私は感じています。ペーパーテストが多少うまくいかなかったとしても2日目の結果によって合格になることもあるのではないかと思いますがいかがですか。

荻野校長:我々は総合力を見ているので、2日目にお子様の良いところを見ることができたり、保護者の方のお考えが我々と一致していたりという形で、1日目の結果はそれほどでもなかったけれどもご縁があることは決して少なくありません。1日目のお子様の感触で諦めてしまうのはもったいないですね。

教室長:2日目の選考は11月2日、3日、4日のいずれか1日に行われますね。初日が有利か、後半の方が情報も流れてくるので有利か、それを気にされる保護者の方もいるようです。公平性については承知していますが、改めて一言いただけないでしょうか。

荻野校長:公平を保つようにと我々も意識していますので、ご心配はいりません。多少、情報が回ることも踏まえて内容を変えています。お子様の運動能力などは1日で急に成長するわけではないですし、遊びについても遊び自体は違ったとしても我々が見ている視点は同じです。

教室長:毎年、ペーパーテストにとても特色を感じます。私たちは「話の記憶」と呼んでいるのですが、お話を聞いてその話の内容について答えるのが大体10問。そのあとに図形/数量問題での問いが大体10問かと思います。ペーパーテストは、他校に比べて問題数が少ないのは、どのようなお考えからですか。

荻野校長:まず、我々教員が膨大な時間をかけて考えているという意味では独特かもしれませんね。問題数に関しては、多ければ子どもの良いところが見えるかというと決してそうではないですし、量をこなすことだけが子どもの能力ではないと思っています。ですので、我々が考えるお子様像に必要な能力が見られるようにと凝縮した10問を出し、一つひとつの問題に粘り強く取り組むお子様に来てほしいと考えています。

教室長:図形問題の傾向から、暗記力ではなく思考力を重視されているように思います。

荻野校長:その通りです。本校での学びでは思考力が活かされますし、子どもが自ら学ぶ力に結びつくと思います。入試でも、説明をしっかり聞いて理解をしたうえで問題に取り組むという授業の基本を踏襲しています。説明を聞いていれば解けるような問題をはじめに持ってきて徐々に難しくしていますが、きちんとはじめの説明が活かされる問題になっています。また、説明後に練習問題を解いてもらい、もし間違っていれば丁寧に説明をしています。

教室長:成蹊小学校の教えには「凝念」というものがあり、精神を集中させることを大切にされていますね。10問解き続けるお子様の様子も見ているのでしょうか。

荻野校長:最後まで集中して取り組むのはすごく大事ですね。子どもたちが一問一問じっくり考えて解ける時間設定をしていますので、慌てることなく力を発揮してほしいです。

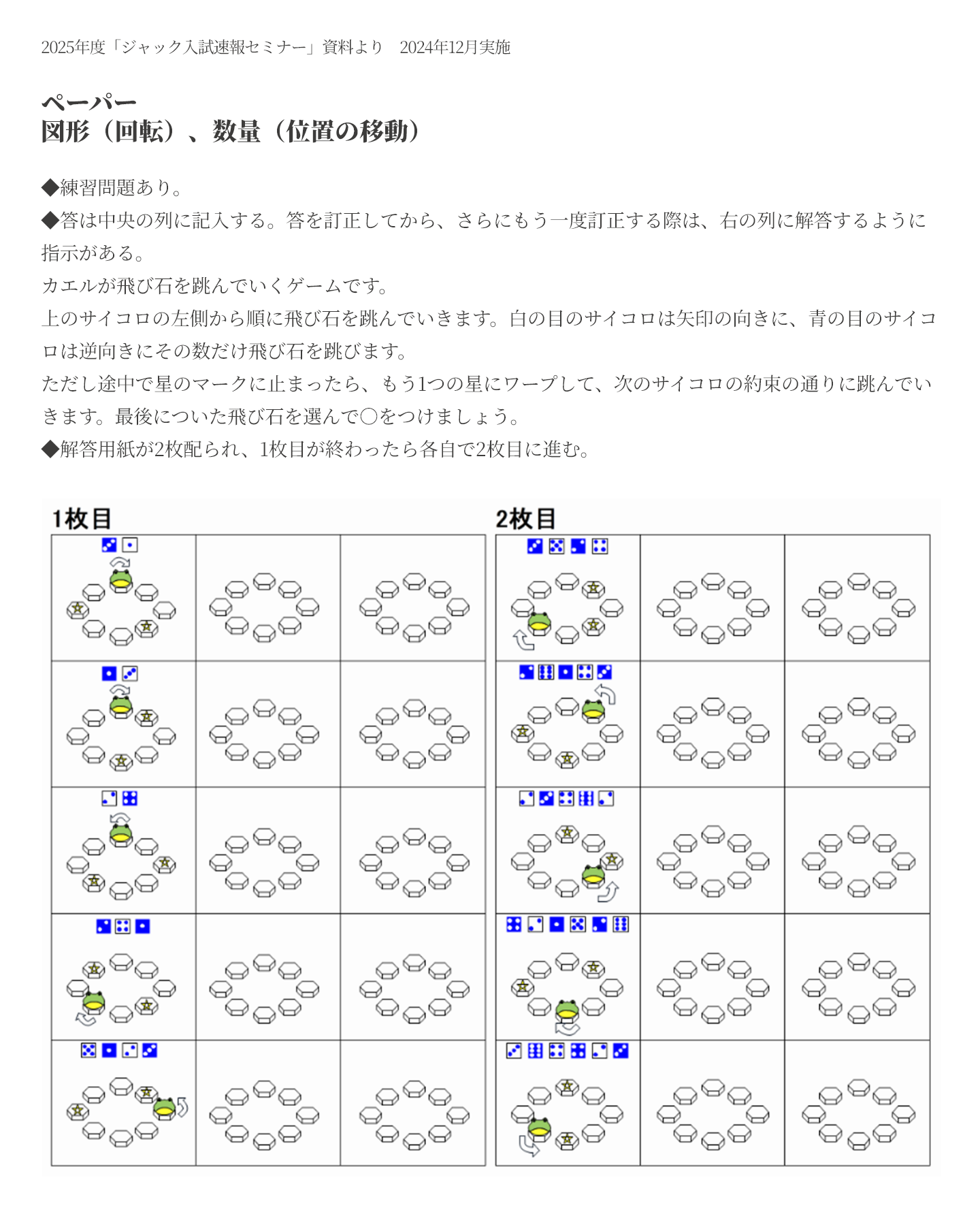

2025年度 成蹊小学校 特徴的な入試問題(ジャック調べ)

成蹊は、培ってきたペーパーのテクニックが使えないことが特徴です。この問題もワープという条件が無ければ、白のサイコロと青のサイコロで相殺することができ比較的簡単にできます。しかしその条件があることで、思考力の深さを見られるように工夫されています。

ポイントはサイコロの目の色や、移動の方向をどれだけ間違えずに地道にできたかです。最後まで、粘り強く集中して問題に取り組むことが必要です。

(ジャック幼児教育研究所主催「入試速報セミナー」より)

6. 保護者面接の位置付けは?

教室長:お子様の力だけで合否の判断をされているのではないと感じています。お子様の点数が少し足りなくても、保護者面接によって合格になることもあるのではないでしょうか。

荻野校長:お子様の考査と同じぐらい保護者面接は大切だと考えています。特に保護者の方の学校理解は大きな要素です。教育に対する考え方が一致しているかをよくお伺いして、このご家庭なら間違いないという風に教員が判断した場合は当然できるだけご縁をいただく方向で進めてまいります。

教室長:学校理解を深めるためのアドバイスをいただけますか。

荻野校長:まずは、運動会や文化祭、オープンスクールなどいろいろな機会があるので、学校を見に来てほしいですね。ホームページや私が講演でお話しした内容だけで「こんな学校」と理解されると、どうしてもズレが出てしまいます。

教室長:昨年の面接では「子どもがわがままを言ったらどういう対応をされていますか」と聞かれていたと思います。やはり親の子どもへの関わり方、もっと言えばしつけ的な部分、親がどういうスタンスで子どもを育ててきたのかを見ていらっしゃるのでしょうか。

荻野校長:我々は、子どもの持っている力を最大限伸ばしたいと考えており、そのための鍛錬教育です。子どもたちをしっかり鍛える、甘やかさない。まずここがご家庭と一致しなければ入学後にお子様が困ることになりますし、お子様の良さを伸ばせなくなってしまいます。受験するのであればしっかりと本校をご理解いただいているという前提で、色々なエピソードをお伺いしながら確認をしています。特にしつけの部分は、基本的にご家庭で行うことです。幼稚園の年長までの間に培っていただきたい部分を確認しています。

吉岡:子育てにおいて順風満帆で何も起こらないということはないですよね。そんな中、日々どのように子どもに接しているのかをお話しくださると、保護者のお考えが御校と合っているのかを引き出せるということですね。

荻野校長:そうですね。皆さん、面接ということで緊張されていて、お子様の良いところを言おうとお考えになりますが、子どもができなかったことに、どう対応されたのかがすごく大事だと思います。我々は失敗の方が子どもの成長につながると思っていますので、決して失敗談がマイナスにはなりません。本当にご家庭のありのままの様子をお話しいただきたいですね。

7. 成蹊小学校の愛ある厳しさとは?

吉岡:成蹊小学校は、良い意味で失敗をさせてくれる。それは愛ある厳しさですね。

荻野校長:子どもたちの成長を願い、あえて子どもたちに試練を与えていると考えています。私が担任をしていた時によく子どもたちに伝えたのが、「失敗は恥ずかしくないんだよ。みんな応援しているよ。だから今のうちにたくさん失敗した方がいいんだ。だからどんどん挑戦しようよ」ということです。行事などの係活動にも自ら手を挙げる積極性を持ってほしいですね。本校に行事がたくさんあるのは、中村春二が考えた人格教育を達成するためです。集団と個の関係をしっかりと育てる環境をつくるべきだと考え、着座しての勉強だけでは得られないことを行事教育で得られるようにしています。そうした子どもが活躍できる機会を多く持ち、子どもを信じて成長を見守るという意味では愛情があると思います。

教室長:最後に成蹊小学校の受験をお考えの保護者の方にメッセージをいただけますか。

荻野校長:本校の環境を活かせる、積極性と粘り強さがあるお子様に入っていただけたら大変うれしいです。オープンスクールや文化祭などに来ていただければ色々な施設をご覧いただくことが可能ですので、学校の様子や子どもたちの様子をご覧いただいたうえで本校の受験をお考えいただけたらありがたいです。また、「すもも」という教育研究雑誌を学校説明会でお買い求めいただけます。教員の日々の取り組みや教育的な考え方などを綴っていますので、併せて読んでいただけると本校への理解を深めていただけるのではないかと思います。

吉岡・教室長:本日はありがとうございました。

対談を終えて

一貫校は大学まで進むのが王道。というのは今や古びた考えなのかもしれない。

近年、多くの一貫校では、高校から大学に進学する際に、他校を受験する人が増えています。以前なら、大学まで一貫して通える安心感が学校選びの際のポイントでした。しかし、今は価値観の多様化で、必ずしもエスカレーターに乗り続けない生徒が増えています。

とは言え、それにはリスクが伴います。他校を受験すれば内部進学の権利を奪われるからです。その点、成蹊学園は内部進学の権利を残したまま、トライできます。今回の校長先生のお話を伺って、これは「制度」ではなく「理念」なのだと感じました。小学校から常に、「失敗が許される」、「失敗から学べる」、「失敗したことをプラスに捉える」。だからトライすることに躊躇がなく、次へ次へと進んでいける。

高校生たちは、ただ単に(成蹊大学に)戻れるから受けるのではなく、失敗を恐れずに挑戦する意識が定着しているからこそ、多くの生徒が受験する。この点が素晴らしいと思いました。

そして、そのために甘やかすことをせず、厳しい環境にも放り込む。愛のある厳しさが、すべての土台になっていると感じました。成蹊小学校の保護者になるためには、このコンセプトをしっかりと理解し、実践することが求められるでしょう。「成蹊小の児童が良くないことをしていたら、それが我が子でなくても叱る」そういった行動の輪が、成蹊小の子を育てているのですから。

(ジャック理事 吉岡俊樹)

成蹊小学校

1915年創立の私立男女共学小学校。創立者 中村春二の理念である「師弟の心の共鳴」と「自奮自発の精神の涵養」を大切にし、「ゆとりある学校生活の中で個性的な子どもを育てる」という教育目標を掲げ、「自立」「連帯」「創造」の3つを大事にした教育を実践しています。

- 住 所:

- 〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1 Google map

- アクセス:

- JR中央線・総武線(東京メトロ東西線)/ 京王井の頭線

吉祥寺駅下車

・吉祥寺駅北口バスのりば1・2番より関東バスで約5分「成蹊学園前」下車

・吉祥寺駅より徒歩約15分

西武新宿線

西武柳沢駅下車

・西武柳沢駅南口 関東バス(吉祥寺駅行)で約15分「成蹊学園前」下車

最新記事

-

東京女学館小学校 盛永校長に聞く

学びへの理解と適性を見る考査とは?

-

成蹊小学校 荻野校長に聞く

「子どもを鍛える学校」が求めるご家庭とは?

-

早稲田実業学校初等部 菱山校長に聞く

「三敬主義」につながる入学試験とは?

-

聖心女子学院初等科 藤原校長・中塩副校長に聞く

「良く生きる」を大切にする聖心の考査とは?

-

東京農業大学稲花小学校 杉原校長に聞く

「体験型学習」を活かせる力を見る考査とは?

-

洗足学園小学校 田中校長に聞く

面接をなくし行動観察を2回行う狙いは?

-

東洋英和女学院小学部 𠮷田小学部長に聞く

「公平性」を求めた入試の変更点は?

-

立教小学校 田代学校長に聞く

「お子様を丁寧に見る」考査とは

-

暁星小学校 吉川学校長に聞く

「鍛える教育」の入り口、入試のポイントは?

-

学習院初等科 梅本科長に聞く

初の女性科長が導く「変わらぬ理念と新しい歩み」とは